|

Pesci -

Organi

|

|

Vescica Natatoria o Gassosa |

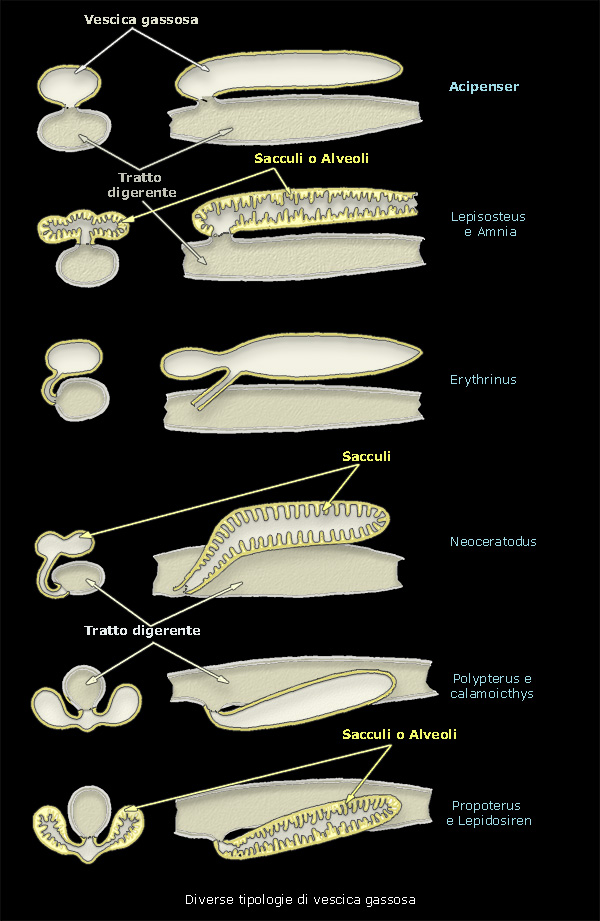

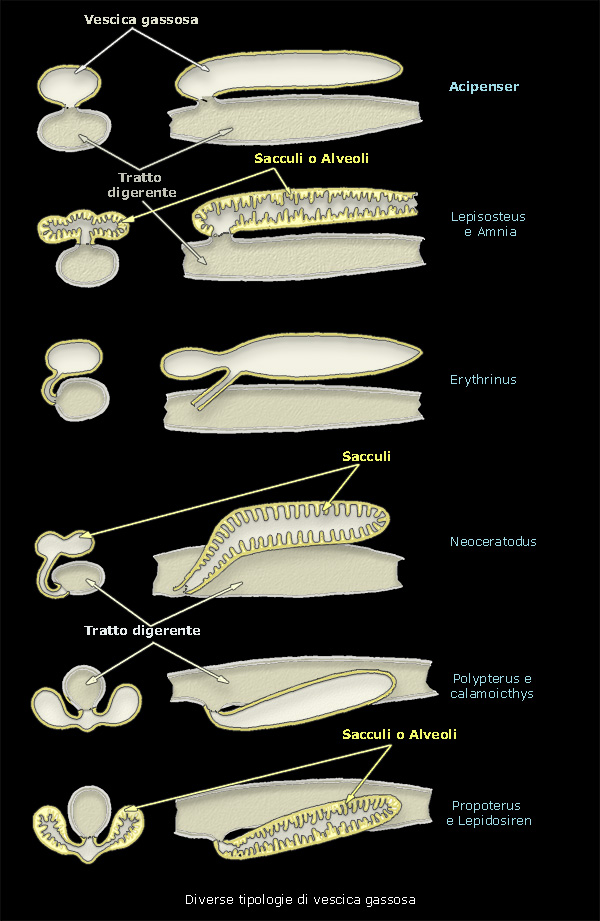

La vescica natatoria è presente durante la vita embrionale di quasi

tutti i vertebrati, sotto forma d’evaginazione impari della faringe o

esofago, si differenzia come organo respiratorio (polmoni) oppure, nei

pesci, come organo idrostatico.

È una struttura che non ha

analogie con altri gruppi di vertebrati. Embriologicamente fa parte del

digerente perché trae origine dalla parete dorsale dell’intestino

faringeo a cui può restare unito mediante un dotto pneumatico aperto

nei pesci fisiostomi (Ciprinidi e Salmonidi) oppure

obliterato e chiuso

nei pesci fisioclisti (Percidi e Gadidi).

Nasce inizialmente come un

organo respiratorio nel senso che nei periodi in cui si ha una scarsa

ossigenazione dell’acqua, riempito d’aria atmosferica tramite la

faringe, coadiuva l’attività respiratoria delle branchie, ma non in

misura tale da permettere all’animale la vita fuori dell’acqua.

Una

funzione analoga è ancora svolta in alcuni Attinopterigi molto arcaici

delle acque dolci Nord Americane (Lepisosteus e Amia) nei quali la

parete della vescica è alveolata (e non liscia) e ripiegata con aumento

della superficie respiratoria.

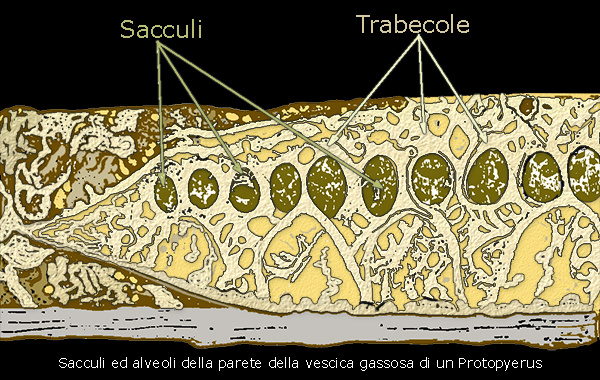

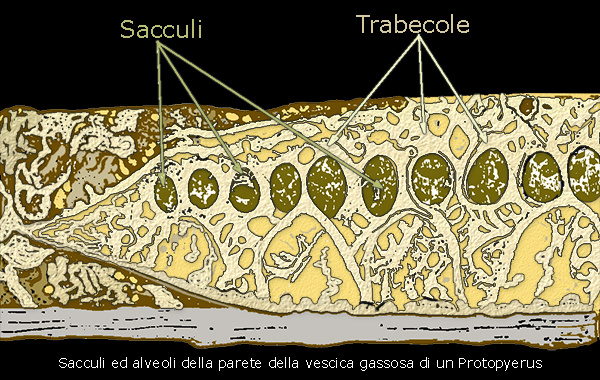

Un aspetto simile, alveolato, ed una funzione respiratoria ancora più

vicina al tipo polmonare, esiste per la vescica natatoria dei Dipnoi (Sarcopterigi).

Negli Storioni ed in tutti i Teleostei più evoluti, la vescica natatoria

ha un diverso significato funzionale. È sempre unica, si trova sulla

linea mediana del corpo, dorsalmente all’intestino in sede

retroperitoneale.

Nasce di solito dorsalmente al faringe ed ha la

funzione d’organo idrostatico e di sensibilità idrostatica.

Macroscopicamente ha l’aspetto di un sacco con le pareti trasparenti

(trota o carpa) o perlacee (pesce gatto), situato fra la colonna

vertebrale e il tubo digerente.

Anche la forma può variare. Nei salmonidi

è formata da un unico scomparto. Nei ciprinidi è divisa in due lobi

(anteriore e posteriore), dove l’anteriore preme contro il labirinto

dell’orecchio interno tramite una catena d’ossicini (derivati dalla

modificazione d’alcune vertebre) costituenti l’Apparato di Weber. Questo

stabilisce una correlazione fra regolazione idrostatica fornita dalla

vescica natatoria e la regolazione dell’equilibrio e della posizione del

pesce attuata dall’orecchio interno e dal sistema della linea laterale.

Alcuni Teleostei possono mancare di vescica, come ad esempio forme

strettamente adattate alla vita nei fondali.

Nei Pleuronettiformi

(sogliole e rombi) dove l’adulto bentonico è privo di vescica natatoria,

ma ne sono provviste forme giovanili pelagiche, buone nuotatrici.

La

vescica natatoria permette al pesce di variare il proprio peso specifico

dando la possibilità di stazionare senza sforzo alla profondità

desiderata. L’aumento e la diminuzione di volume della vescica gassosa e

quindi la variazione di peso specifico del pesce e della conseguente

spinta idrostatica dipende principalmente dalla secrezione e dal

riassorbimento di gas (O, N, CO2) da parte di particolari

strutture poste nella parete della vescica natatoria.

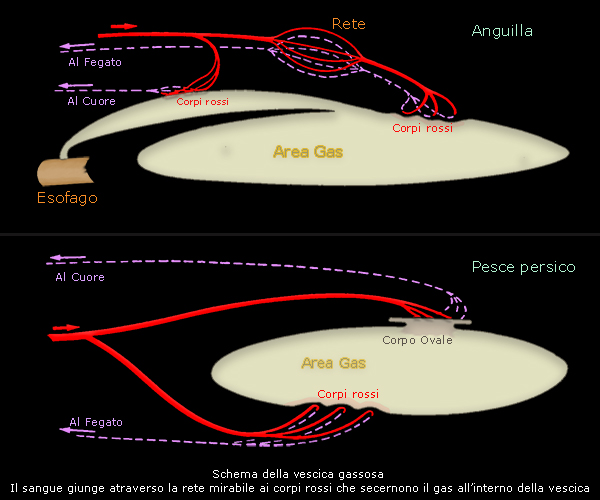

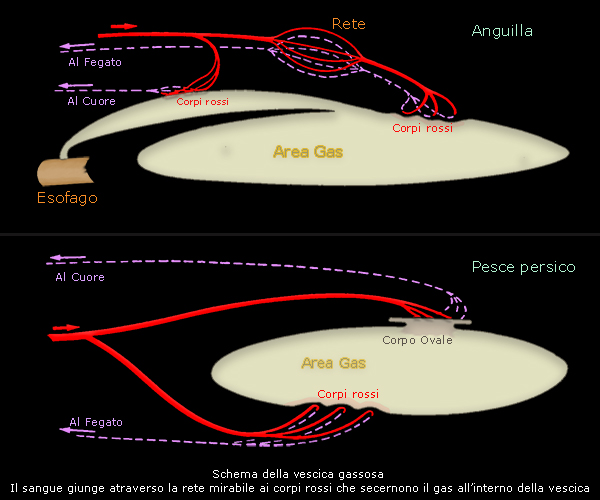

Per la produzione

provvedono i corpi rossi che è una formazione ghiandolare

irrorata da una rete mirabile di capillari arteriosi e venosi in

intimo contatto, mentre il riassorbimento è effettuato dal corpo

ovale, una struttura specializzata che può aprirsi o chiudersi grazie

ad uno sfintere. Questa regione è molto assottigliata; con un complesso

di capillari separato dal lume della vescica da un epitelio formato da

un unico strato di cellule. I capillari di quest’area provengono dalle

arterie intercostali, mentre il drenaggio è operato dalle vene

cardinali.

Il corpo ovale è circondato da uno sfintere che controlla la

quantità dei gas da riassorbire attraverso la sua dilatazione o

contrazione. In questo modo il diverso grado d’apertura di questo

orifizio esporrà una maggiore o minore quantità di gas alla regione dei

capillari deputata al riassorbimento.

La rete mirabile è formata da vasi

capillari e venule che hanno la caratteristica di essere disposte

perpendicolarmente rispetto alla parete della vescica natatoria. Il

sangue giunge a questa struttura dall’aorta dorsale per mezzo di una

branca della celiaco-mesenterica ed è drenato da un ramo della vena

porta renale.

Nell’anguilla più di 100.000 arteriole ed un numero

leggermente inferiore di venule danno origine a questo complesso

vascolare che può raggiungere anche una superficie totale di 2 metri

quadri dove i vasi si trovano opposti gli uni agli altri.

Il sangue arterioso che va alla vescica natatoria ed il sangue venoso

sono in intimo contatto in modo da permettere la diffusione di certe

sostanze da una parete all’altra secondo il gradiente di concentrazione.

In questo caso l’ossigeno disciolto nel sangue è trasferito dai

capillari alla parete della vescica natatoria con alta tensione. Le

cellule epiteliali una volta ricevuta quest’alta concentrazione

d’ossigeno, la trasferiscono all’interno della vescica natatoria.

Questo

processo risulta dalla formazione di piccole bollicine di gas a livello intracellulare che poi sono trasferite all’interno della vescica stessa.

Queste cellule epiteliali hanno la caratteristica d’essere impermeabili

ai gas disciolti e possono secernere solo bollicine. In questo modo

rappresentano una barriera alla diffusione dei gas: impediscono la

fuoriuscita del gas dalla vescica natatoria ai capillari dell’epitelio

ed alla rete mirabile.

Questo è il meccanismo:

-

La vescica si dilata

(secrezione di gas) si ha un aumento di volume con risalita in

superficie

- La vescica si comprime (riassorbimento o uscita

di gas) si ha una diminuzione di volume e discesa in profondità.

È

presente per lo più e quasi sempre, nei pesci d’acqua dolce che

sostiene meno il corpo rispetto alla più densa acqua marina.

La densità di un pesce è 1,076 ed è maggiore di quella dell’acqua che è

di 1,005 per litro d’acqua dolce e 1,026 per quella marina. Al fine di

ridurre al minimo il suo peso totale e di spendere meno e per mantenere

il corpo in posizione che il pesce deposita a livello epatico e

muscolare grassi e oli oppure usa un’inclusione di gas.

La vescica

natatoria di un teleosteo è un organo che ha la funzione di rendere la

densità del corpo più simile a quella dell’acqua circostante.

La vescica

in molti fisiostomi è riempita d’aria atmosferica dopo il riassorbimento

del sacco vitellino; infatti, questi pesci da adulti sono in grado di

riempire inizialmente la vescica senza potere accedere all’aria

atmosferica (trote e salmoni).

Nell’acqua e nel sangue arterioso dei

pesci, la pressione parziale dell’ossigeno e dell’azoto sono

rispettivamente di 0,2 e di 0,8 Atm mentre all’interno della vescica può

arrivare ad una pressione parziale dell’Ossigeno di

100 Atm e per l’Azoto di 20 Atm.

La capacità di concentrare i gas è una proprietà unica di quest’organo.

Nei pesci con vescica la produzione e l’assorbimento di

gas è un processo fisiologico che però presenta dei limiti di velocità

per quanto riguarda il cambiamento di posizione in profondità.

I pesci fisiostomi sono in grado eliminare l’eccesso di gas attraverso il dotto

pneumatico ed aggiustare la pressione; per i fisioclisti ciò non è

possibile ed il gas deve essere riassorbito.

Il gas (o i gas) presenti

all’interno della vescica natatoria sono veicolati a quest’organo per

mezzo del sangue ed a livello della parete vi sono regioni

vascolarizzate.

Il riassorbimento del gas da vescica gassosa avviene in diversi

modi:

- Diffusione

dei gas nei vasi sanguigni attraverso le pareti della vescica natatoria.

Tranne che nella parete dove è presente il complesso ghiandolare che

secerne i gas (alcuni pesci della famiglia Scombroidei)

-

Per mezzo di una particolare rete di

capillari specializzata nel riassorbimento in alcuni casi

connessa al complesso secernente il gas. In questo modo

affermeremo che quando è funzionante la struttura che secerne il

gas si ha un collassamento del by-pass arterioso e viceversa.

È il più frequente nei pesci con vescica natatoria formata da un unico

scomparto, ossia bilobata; c’è una struttura particolare a livello della

parete detto corpo ovale.

La vescica natatoria può anche avere una

funzione sonora, in quanto particolari muscoli, detti muscoli sonori,

sono in grado di produrre suoni. Questi muscoli sono inseriti a livello

della parete della vescica natatoria.

Tra i gruppi di pesce in grado di

produrre suoni vi sono i Clupeidi (con funzione simile ad una cassa di

risonanza).

Innervazione della vescica natatoria

L’innervazione di quest’organo è data dalle branche del vago del Ganglio

celiaco. Terminazioni nervose sono presenti nella regione deputata

al riassorbimento a livello del corpo ovale, nella rete e a livello

delle ghiandole deputate alla secrezione dei gas.

Nel polo cardiaco della

vescica natatoria vi sono numerose cellule gangliari.

Lo strato

muscolare della vescica ha delle afferenze nervose la cui funzione non è

ben nota.

Sembra che il processo di riassorbimento del gas sia stimolato

dalle catecolamine (la secrezione dei gas è aumentata dalla sua assenza).

U.

Fazzini

UniUD

2003-2004

|