|

Pesci -

Organi

|

|

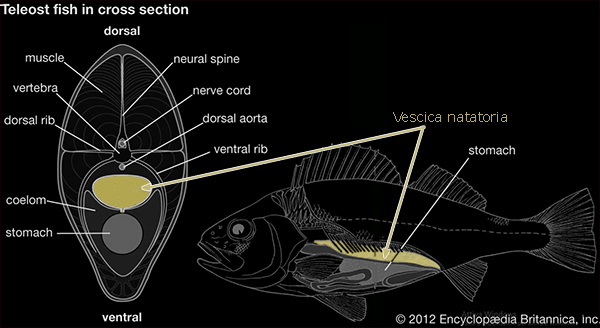

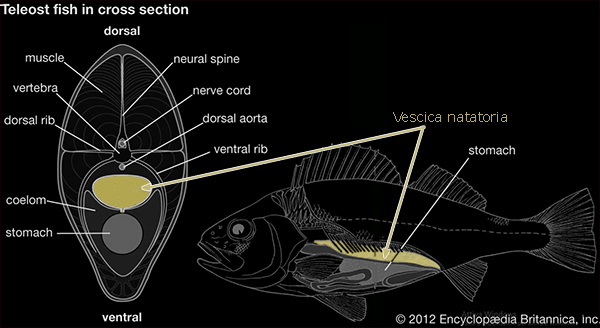

Vescica Natatoria o Gassosa |

La vescica natatoria nasce nel corso

dell'evoluzione per permettere a determinati

organismi, quali vertebrati teleostei, movimenti

lungo una colonna d'acqua.

Nei pesci ancestrali tale vescica rivestiva un

ruolo primario per quanto concerne la

respirazione, funzione che ha perso nel corso

dei secoli.

Ciononostante alcuni pesci utilizzano la vescica

natatoria anche per respirare,

limitatamente

alle acque dolci scarsamente ossigenate, grazie

al fatto di possedere arterie polmonari già

vascolarizzate; quindi non necessitano di

assimilare gas, come sono soliti fare gli

animali che vivono in habitat con forti

concentrazioni di ossigeno.

Esistono due tipi diversi di vesciche

natatorie: se la stessa risulta connessa al

tratto gastro-esofageo il pesce sarà di tipo

fisostoma se invece non risulta connessa sarà

fisoclisti. In alcuni ordini,

come quello dei Perciformi, la

comunicazione tra

vescica gassosa e tubo digerente scompare

durante lo sviluppo.

La funzione della vescica natatoria è quella di

regolatore

idrostatico, grazie

al

graduale riempimento e svuotamento

dei gas (per

questo motivo è denominata anche gassosa); ciò fa

variare la densità specifica del corpo del

pesce, favorendo la galleggiabilità

del pesce e la capacità di spostarsi più o meno velocemente

in senso verticale, da acque profonde alla

superficie e viceversa.

La vescica natatoria è generalmente unica e

posizionata posteriormente rispetto

all'intestino, cui è collegato tramite il

dotto pneumatico; ha la foggia di una sacca

membranosa (in età adulta) il cui sviluppo ha

origine dall'esofago per poi

articolarsi in direzione caudale.

Il riempimento della vescica

avviene attraverso scambi gassosi col sangue, in

un organo particolare detto

corpo rosso o rete

mirabile.

Nella rete mirabile

(un denso gomitolo di

capillari disposti l'uno

contro l'altro) viene

applicato lo scambio in controcorrente,

grazie al quale è possibile concentrare l'ossigeno a valori di

tensione più elevati di quelli dell'acqua

circostante.

I gas si

muovono dal sangue in uscita

verso il sangue in entrata, non diversamente al

processo di scambio di

gas che avviene nelle branchie.

Il sangue che

lascia l'area trasporta gas alla stessa

pressione trovata nella vescica.

I globuli rossi aumentano il processo

rilasciando composti che aumentano il livello di ossigeno

del sangue.

Quando la pressione del gas nei

globuli supera quella della vescica, il gas si

trasferisce nella vescica.

Acquisto e rilascio

non è immediato; la vescica può

scoppiare quando un pesce

catturato a grande profondità viene trasferito

troppo velocemente alla superficie.

La composizione

dei gas all'interno della vescica è all'incirca

quella

dell'aria.

La vescica dei pesci d'acqua

dolce raggiunge il 7-11% del

volume del corpo, mentre quella

dei pesci marini il 4-6%.

La forma differisce da specie a specie: i

salmoni hanno una vescica uniloculare, e i

ciprinidi biloculare; alcune specie

come gli scazzoni, ne sono, invece,

sprovviste.

Nei ciprinidi, la sezione anteriore è unita

all'apparato stato-acustico con una serie di

ossicini, denominato ossicini di Weber.

Questo dispositivo consente ai pesci di

registrare le variazioni di pressione

atmosferica ed idrostatica.

Inoltre, lo spettro auditivo dei ciprinidi è

molto più esteso di quello degli altri pesci: la

loro vescica natatoria funziona, infatti, come

un amplificatore delle onde sonore.

In determinate specie, ha anche la funzione di

risuonatore, amplificando i suoni emessi.

Esiste una correlazione tra la forma della pinna caudale e

la presenza della vescica gassosa. Gli Squali e gli antichi Placodermi presentano una caudale di tipo eterocerco e sono o

erano sprovvisti di vescica natatoria. La conformazione

asimmetrica della coda e la posizione delle pinne pari,

permettevano a questi Pesci di mantenere un nuoto più o meno orizzontale

senza farl precipitare verso il fondo a causa

del loro peso.

Con la

presenza di un organo idrostatico, si ha il passaggio verso una

coda di tipo omocerco, simmetrica almeno esternamente.

AA.VV

|