|

|

|

Pesci - Anatomia - Organi di senso

|

|

L'Orecchio

interno - Udito

|

I pesci

hanno un apparato acustico in grado di sentire i suoni compresi tra

16 e 5.600 Hz. L’orecchio interno e la linea laterale

sono gli organi che funzionano come un unico

sistema fondamentale per la recezione di stimoli pressori e

acustici dall’ambiente circostante. I

canali della linea laterale contengono meccanorecettori, noti come neuromasti, che costituiscono l’unità base del sistema. I neuromasti sono organi a forma di cupola costituiti da un gruppo

di cellule sensoriali cigliate generalmente con una cupola gelatinosa che include i fasci di

cilia che si estendono in alto al disopra dell’epitelio. Le cellule sensoriali sono contornate da

cellule di sostegno e trasmettono gli stimoli al sistema nervoso.

L'Orecchio interno

L'orecchio interno, o labirinto membranoso, consiste in sacchi e canali che formano un sistema chiuso (contenente

un liquido detto endolinfa) e deriva da una vescicola otica dell'embrione - d’origine ectodermica (placoide

uditiva).

E' compreso nel labirinto cartilagineo scavato nelle regioni otiche del

neurocranio, dove è immerso un altro liquido detto perilinfa.

L'otocisti nell'embrione si compone in una parte più ampia detta

tasca

vestibolare e una più piccola detta tasca cocleare fra loro separate da

un restringimento che darà origine al labirinto composto di un

utricolo (tappezzato da neuromasti sensoriali su cui

poggiano delle piccole strutture ossee, gli otolitie

un) sacculo, che un restringimento separa dalla

macula della lagena

(vescicola

sede dell'udito, che corrisponde alla

chiocciola dei vertebrati terrestri), tre

canali semicircolari (due verticali perpendicolari tra loro e l'altro orizzontale).

Le cellule sensoriali che formano la macula assomigliano ai neuromasti che si

incontrano nella linea laterale. Queste cellule si collegano ai nervi acustici nel cervello.

Cristalli di carbonato di calcio sono depositati sopra la macula e si

combinano a formare gli otoliti.

Il sistema nervoso centrale interpreta questi segnali e

fornisce informazioni al pesce per il suo orientamento e movimento nello spazio.

Le ossa che delimitano la cavità otica sono: il frontale, il parietale, lo sfenotico,

l'opistotico, l'occipitale.

Nei selaci la capsula otica è contenuta interamente nello spessore della cartilagine.

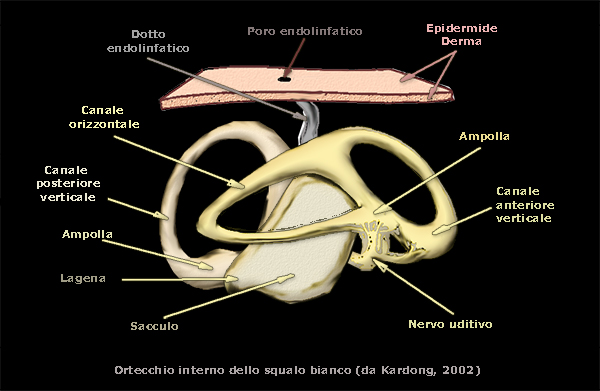

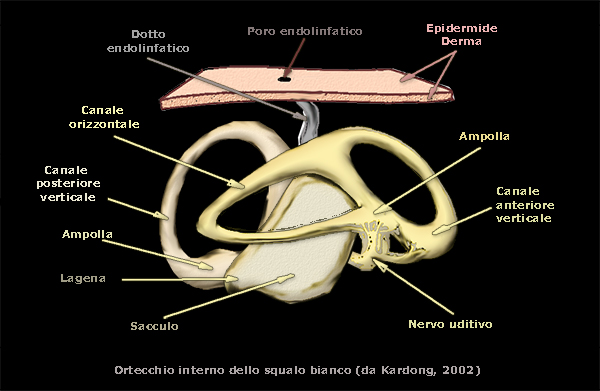

Selaci

Orecchio interno negli squali con tre canali semicircolari, con otoliti, con funzione specialmente

statorecettrice,

ma con presenza anche di neuromasti con funzioni fonorecettrici è molto simile a quello dei mammiferi ed è

particolarmente sensibile ai suoni a bassa frequenza, mentre

l’orecchio esterno è del tutto assente.

L’orecchio interno è connesso

all’esterno mediante canali endolinfatici, i quali si aprono in due

piccoli forellini per lato sulla parte dorsale della testa.

Negli Elasmobranchi gli otoliti consistono di una matrice gelatinosa contenente numerosi piccoli cristalli di carbonato di calcio.

I tre canali semicircolari presentano delle disposizioni assai diverse.

Nel genere torpedo i canali verticali sono completamente indipendenti

l'uno dall'altro, ed è nell'anteriore che comunicano le estremità del

canale semicircolare esterno (orizzontale).

In questo tipo di labirinto

si possono distinguere:

- una parte anteriore comprendente il canale semicircolare verticale anteriore, il

canale orizzontale e l'otricolo

-

una parte posteriore con il

canale verticale posteriore e il sacculo.

Presso gli altri selaci i due canali semicircolari verticali si

avvicinano al punto che le loro estremità girate verso la zona interna

vengono a contatto tra loro e sono separate da una membrana (es:

leomargus) o possono fondersi insieme (es:chimera), che è la condizione

comune a tutti i canali semicircolari verticali dei vertebrati.

In ambedue i modelli di orecchio interno, dalla zona di congiunzione fra

utricolo e sacculo pare un canale verticale mediano: il

dotto linfatico,

che si apre nello spazio sottomeningeo periencefalico e all'esterno

sulla faccia dorsale del cranio, questi fa comunicare il labirinto con

l'esterno. Il dotto linfatico contiene un fluido gelatinoso in cui si possono osservare

delle particole solide provenienti dall'esterno.

Gli squali possiedono la capacità di percepire dei cambiamenti di pressione

nell'orecchio interno e riescono a percepire suoni

tra 10 e 800 Hz e la macula negletta, consente loro di discriminare la

direzione dei suoni provenienti da lunghe distanze

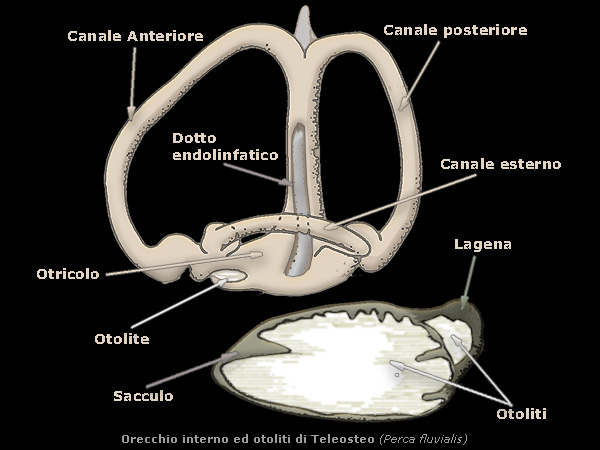

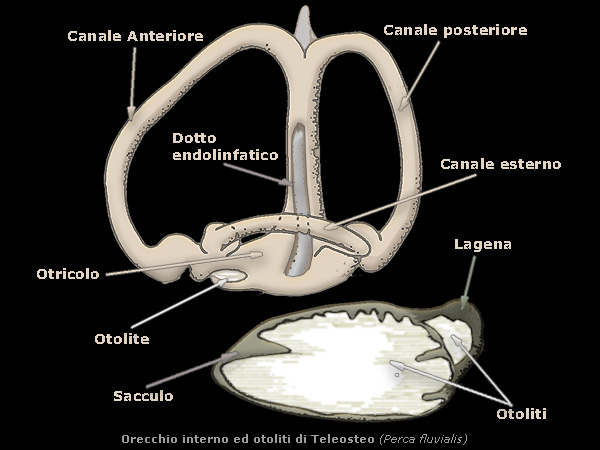

Pesci non selaci

Il labirinto si presenta come nella chimera ma con un canale

endolinfatico in meno; i due rami dei canali semicircolari verticali

sono fusi insieme salvo nei pesci abissali. Le dimensioni relative dei

canali variano da un genere all'altro sono molto grandi nei mormyrili,

cyclopteri.

Il sacculo si separa in due compartimenti, uno, il più

grande, il sacculo p.d. e l'altro la

lagena (questa

è ben delimitata nell'acipenser).

Il sacculo in certi pesci è molto

grande da superare in altezza l'arco superiore dei canali verticali (Ggobius

niger).

Manca il canale endolinfatico o persiste sotto forma di canale

cieco.

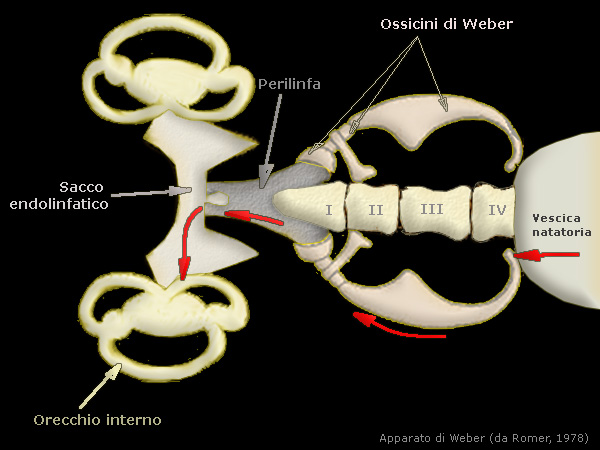

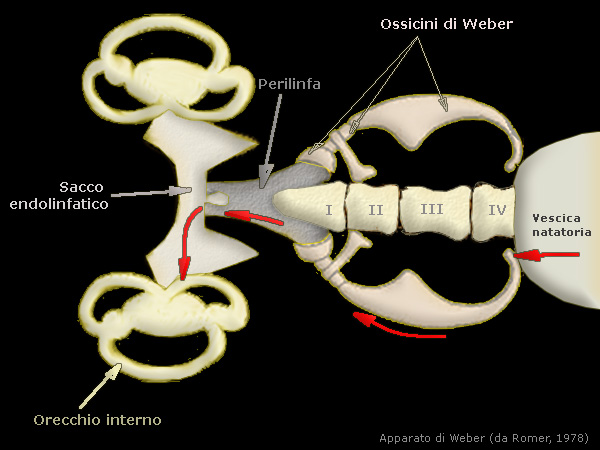

In alcuni ordini di Teleostei, tra cui i Siluriformes e i Cypriniformes (pesci ostariofisi), la parte cefalica

della vescica gassosa è collegata con il labirinto dell'orecchio interno attraverso l'apparato di Weber costituito da

una serie di piccole ossa derivate da parti delle prime vertebre. Questa interdipendenza funzionale tra

vescica gassosa e labirinto è finalizzata, oltre che alla regolazione dell'equilibrio e della posizione del pesce,

anche alla ricezione e alla produzione di suoni

(al di sotto di 3 kHz)

Diversi altri gruppi di teleostei possiedono modificazioni della

parte cefalica della vescica natatoria che interessano l'orecchio interno e possono influenzare la capacità di ricevere ed emettere suoni

(in molti casi

i suoni prodotti anche dallo sfregamento di parti del

corpo tra di loro).

Struttura della parete del labirinto

Il rivestimento interno del labirinto è formato da un epitelio

pavimentoso semplice, si ispessisce localmente in alcune tipiche placche

sensitive, esternamente è rivestito da tessuto connettivo fibroso ben

vascolarizzato.

Le cellule sensoriali, nei canali semicircolari, si

localizzano nei rigonfiamenti detti ampolle del

tratto di origine dei tre canali, a causa del loro aspetto e della loro

localizzazione sono indicate con i nomi di

cresta

ampolliera anteriore, esterna o laterale e posteriore, le altre, più' appiattite, sono chiamate

macule

o papille; si distinguono per la loro sede, una

macula dell'otricolo,

una del sacculo e una della

lagena e talora una macula negletta vicino al punto in cui dal sacculo si passa del canale semicircolare posteriore.

Le creste ampollose anteriore ed esterna e la macula dell'otricolo, appartenenti alla parte anteriore dell'orecchio interno, sono innervate

dal ramo anteriore del'VIII° paio di nervi cranici.

Le macule del sacculo e della lagena, la macula negletta e la cresta ampollare

posteriore sono innervate dal ramo posteriore del medesimo nervo.

L'epitelio sensitivo di queste strutture, stimolato dai movimenti

dell'endolinfa, informa l'animale della posizione della sua testa nello spazio e dell’entità delle accelerazioni o decelerazioni che si

attuano durante il movimento sia della testa sia di tutto il corpo.

L'orecchio interno degli osteoitti ha un sacculo particolarmente sviluppato con annessa una piccola lagena, che specialmente nei

Teleostei spesso contengono otoliti assai voluminosi, queste caratteristiche concrezioni di natura calcarea si

accrescono per opposizione superficiale in maniera discontinua, perché il loro aumento di volume di norma si sospende nei mesi invernali.

Osservati in sezione presentano un’alternanza di cerchi chiari e cerchi scuri attorno ad un nucleo centrale, i cerchi chiari essendosi deposti

in primavera-estate e quelli scuri estate-autunno (valutazione dell'età).

Il labirinto e il sistema laterale hanno origine dalla

medesima origine embrionale, i rispettivi recettori sensoriali hanno delle strutture simili o identiche.

Infatti, nella macula delle creste

del labirinto e nei bottoni del sistema laterale, i recettori sensoriali sono fatti da uno o più

fascetti di cellule piriformi, da dove si eleva

un ciuffo di flagelli non contrattili (uno per cellula)

incluso in un gel che le da la forma di cono alla cupola.

Medesima importanza può esser data

alle secrezioni mucose. Nell’orecchio interno, la perilinfa è vischiosa, il muco della linea laterale e del labirinto hanno quasi la medesima

composizione (mucoproteine).

Funzioni del sistema laterale

I pesci apprezzano la corrente dell'acqua grazie alla linea laterale.

Un oggetto in movimento nell'acqua rompe l'equilibrio del mezzo liquido e

produce anche delle vibrazioni, la rottura dell'equilibrio causa delle correnti che esercitano delle deboli pressioni sui recettori sensoriali.

Le vibrazioni meccaniche agiscono nella medesima maniera ma le variazioni di pressione che essi creano sono ritmiche,

cosa che può' esser

importante per gli stimoli deboli in quanto agiscono per sommatoria.

Nei canali sottocutanei il cambiamenti di pressione si trasmetteranno mediati dal muco.

Il senso dell'equilibrio

I pesci rispondono ai cambiamenti della posizione del corpo in rapporto alla direzione della forza di gravità con dei riflessi statici e dei riflessi dinamici:

-

I riflessi statici

Consistono in delle posizioni compensatrici degli occhi, della testa, delle pinne, del tronco,

riferite a dei cambiamenti

d'orientamento del pesci in rapporto alla verticale.

-

I riflessi dinamici

Consistono in dei movimenti con effetto compensatorio, che sono provocati da accelerazioni angolari durante le rotazioni e da

accelerazioni lineari durante le traslazioni lineari. Qust'ultimi sono causati dall'azione subitanea dei muscoli effettori e differiscono

dai riflessi statici per la brevità del loro periodo di latenza.

L'organo auditivo è collegato a quello dell'equilibrio ed innervato con l'ottavo nervo cranico, che per tale ragione è denominato nervo stato-acustico.

L'insieme dell'organo è collegato sul retro del cranio in una capsula cartilaginosa od ossea e costituisce, insieme alla capsula olfattiva e visiva,

una delle parti fondamentali del cranio dal punto di vista evolutivo.

Le afferenze dell'orecchio interno sono

strettamente correlate alla linea laterale per la sensibilità a variazioni di pressione e

movimenti di correnti (orientamento tattile a distanza): si tratta di gruppi di cellule sensitive secondarie, meccanorecettrici, i neuromasti,

innervate dal 10° paio di nervi cranici (nervo vago).

Sembra che i riflessi statici siano la risposta all'eccitamento alla

macula dell'utricolo e i riflessi dinamici all'eccitamento delle creste dei canali semicircolari.

Funzione degli organi a otoliti nel senso dell'equilibrio

Questi organi hanno in comune le concrezioni calcaree, che possono opprimere lo strato di muco che circonda i flagelli delle cellule

sensoriali.

L'organo auditivo è collegato a quello dell'equilibrio ed innervato con l'ottavo nervo cranico, che per tale ragione è denominato

nervo

stato-acustico.

L'insieme dell'organo è collegato sul retro del cranio in una capsula cartilaginosa od ossea e costituisce, insieme alla capsula olfattiva e

visiva, una delle parti fondamentali del cranio dal punto di vista evolutivo.

L'otolita esercita una duplice stimolazione:

- preme sempre seguendo la verticale, secondo la gravità, le cupole sottostanti (funzione statica)

- a ogni movimento del pesce, l’otolita si sposta sulla macula e in certi punti ne eccita le cupole secondo certe direzioni (funzione dinamica).

I movimenti sono cosi percepiti immediatamente dal pendulo a torsione dei canali semicircolari e dagli organi a otoliti del labirinto.

Gli

organi a otoliti sono sensibili anche a vibrazioni sonore (funzione acustica)

U. Fazzini

2003-2004

(Testo integrato con AA)

Altro

Il sistema acustico-laterale

L’udito

La

velocità di propagazione del suono nell'acqua è circa quattro volte superiore a quello nell'aria:

infatti il suono nell'acqua compie 1500 metri al secondo.

Un pesce può determinare la distanza da cui proviene il suono e la

direzione in cui questo si sposta e ciò nel

mezzo acquatico è particolarmente importante considerando la

scarsa funzionalità della visione a distanza.

Produzione di suoni

Specie della famiglia Pomadasyidae ad esempio, producono un suono acuto sfregando una

placca di denti faringei contro alcune placche ventrali denticolate più piccole.

Nei Balistidae

suoni particolari vengono prodotti sfregando le spine anteriori fuse della pinna dorsale.

Alcune

specie del genere Mycteroperca battono l’opercolo contro il corpo per produrre piccoli tonfi.

Negli Sciaenidae, Triglidae e Gadidae la compressione del gas presente nella vescica

natatoria consente loro di produrre suoni brevi e di bassa intensità.

In alcuni Gadidi come Melanogrammus

aeglefinus sequenze di suoni stereotipate vengono emessi dal maschio nel corso del

comportamento nuziale.

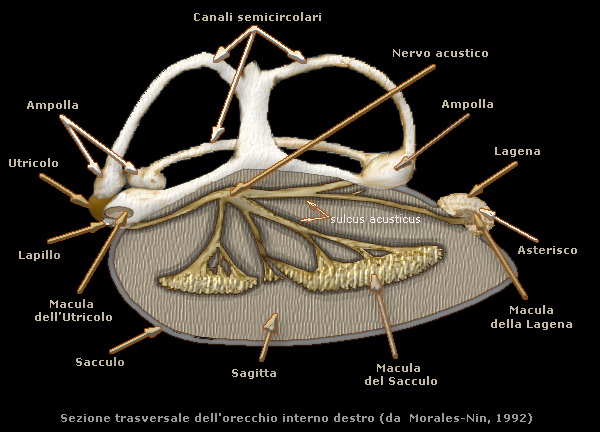

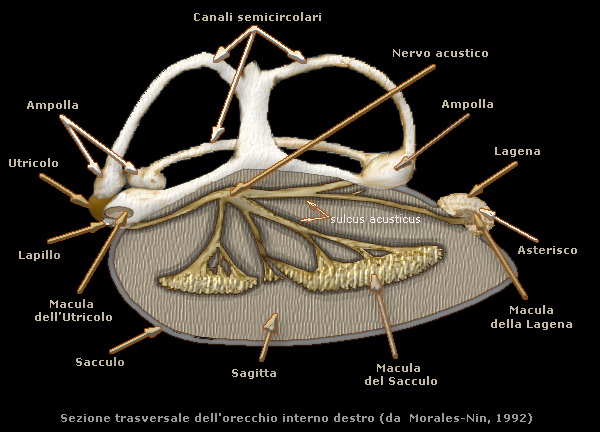

Otoliti

Con

il termine otolite si indica, generalmente la sagitta che è il più grande degli ossicini e

viene deposto nel sacculo; nell’utricolo avviene la formazione del

lapillo, mentre nella lagena si forma

l’asterisco.

Le dimensioni della sagitta possono superare anche il centimetro, mentre asterisco e

lapillo sono più piccoli misurando soltanto pochi millimetri con il primo più grande del secondo.

La sagitta possiede un corpo ellittico lateralmente compresso e

concavo distalmente con l’asse lungo orientato in direzione antero-posteriore. Il lato convesso

o prossimale, orientato verso l’asse centrale, è diviso in due aree da un solco profondo, il

sulcus

acusticus, sul quale si inseriscono le fibre nervose provenienti dalle pareti del sacculo.

Dal punto di vista chimico, gli otoliti sono composti da

cristalli di carbonato di calcio (CaCO3), sotto forma di aragonite, e da una matrice organica, a sua volta

costituita in gran parte da una proteina ricca di aspartato e glutammato chiamata otolina.

La macula dell’utricolo e, in minor grado, quelle del sacculo e

della lagena registrano, attraverso l’inclinazione dell’otolite e dei prolungamenti sensitivi in

esso inclusi, l’inclinazione della testa e

l’accelerazione lineare. La sagitta e l’asterisco sembrano

essere principalmente coinvolti nella percezione dei suoni.

Le onde sonore fanno vibrare queste

strutture e ancor di più l’epitelio sensoriale delle rispettive macule provocando la trasmissione di

stimoli nervosi al centro acustico del cervello.

Negli Elasmobranchi gli otoliti consistono di una matrice

gelatinosa contenente numerosi piccoli cristalli di carbonato di calcio.

A.A.

Altro

L'organo stato-acustico bilaterale o labirinto, situato dorsalmente e lateralmente al midollo allungato, è completamente

incorporato nell'osso cranico.

Ogni metà del labirinto è costituita da tre canali semicircolari (orientati nei piani orizzontale, laterale e longitudinale) e da tre

camere otolitiche (utricolo, sacculo e lagena).

I canali semicircolari e l'utricolo costituiscono la parte superiore dorsale, responsabile del

mantenimento dell'equilibrio spaziale e del bilanciamento, mentre il complesso sacculo-lagena costituisce la parte inferiore ventrale,

responsabile della rilevazione dei suoni.

I canali semicircolari sono rivestiti da epitelio squamoso semplice e sono riempiti di endolinfa fluida che si muove liberamente all'interno

del lumen del canale. Alla loro giunzione con l'utricolo, i canali semicircolari si allargano in ampolline (camere di rilevamento

dell'inerzia del fluido).

All'interno di ciascuna ampolla si trova una cresta

ampollare rivestita da cellule epiteliali sensoriali globose e

che sostiene una macula rialzata di cellule ciliate sensoriali avvolte da una cupola gelatinosa.

La cupula si proietta nel percorso del fluido all'interno del canale.

Il movimento del pesce induce un ritardo

inerziale nell'endolinfa. Il risultato è un movimento apparente del fluido all'interno del canale nella direzione opposta al movimento

effettivo del pesce. Lo spostamento della cupola nella direzione del movimento del fluido provoca una deflessione dei peli sensoriali.

Le

cellule sensoriali comunicano le informazioni sul movimento al cervello attraverso la porzione anteriore del VII nervo cranico.

Come i canali semicircolari, le camere otolitiche sono rivestite di epitelio squamoso e riempite di endolinfa. Le macule sono appiattite

sulla superficie ventrale delle camere, sopra le quali (e a contatto con i peli delle cellule sensoriali) sono sospesi gli otoliti. Le onde

sonore in campo vicino, che si propagano sotto forma di vibrazioni, provocano lo spostamento delle particelle d'acqua.

I pesci sottoposti a

queste vibrazioni si muovono di concerto con le particelle d'acqua circostanti. La densità comparativa degli otoliti rispetto all'endolinfa

circostante (circa 3:1) fa sì che essi rimangano fermi rispetto al movimento laterale del pesce. La conseguente deflessione dei peli induce

le cellule sensoriali a inviare informazioni uditive al cervello attraverso la porzione posteriore del VII nervo cranico.

Le onde sonore in campo lontano si propagano nell'acqua come onde di pressione. Poiché non generano il movimento delle particelle, queste

onde non producono il movimento avanti e indietro necessario per il rilevamento dell'otolite.

L'amplificazione delle onde di campo lontano,

tuttavia, avviene all'interno delle camere a bassa densità della vescica gassosa, provocando vibrazioni della parete della vescica. Queste

vibrazioni vengono tradotte attraverso l'apparato weberiano agli organi stato-acustici.

I processi neurali delle quattro vertebre più anteriori

si staccano e si sviluppano indipendentemente dai loro centri per formare l'apparato weberiano.

Queste ossa e i legamenti associati

forniscono un collegamento rigido tra la camera anteriore della vescica gassosa e la parte inferiore (complesso sacculo-lagena) dell'organo

stato-acustico. La trasduzione delle onde di pressione in vibrazioni nella vescica gassosa e la traduzione di queste vibrazioni alla parte inferiore aumenta notevolmente la sensibilità uditiva.

A.A.

|