|

Pesci - Anatomia - Organi Respiratori

|

|

Branchie:

Struttura e Funzione |

I pesci ricavano l'ossigeno dall'acqua, che però ne è molto povera (3% di quello contenuto in un ugual

volume di aria; fra l'altro la solubilità dell'ossigeno diminuisce all'aumentare della temperatura).

Per muovere l'acqua nell'apparato respiratorio i pesci consumano

parecchia energia, di conseguenza hanno evoluto

le branchie per massimizzare l'acquisizione di ossigeno.

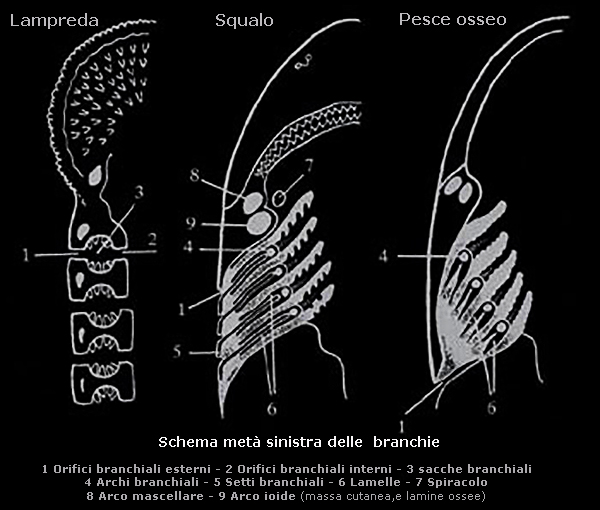

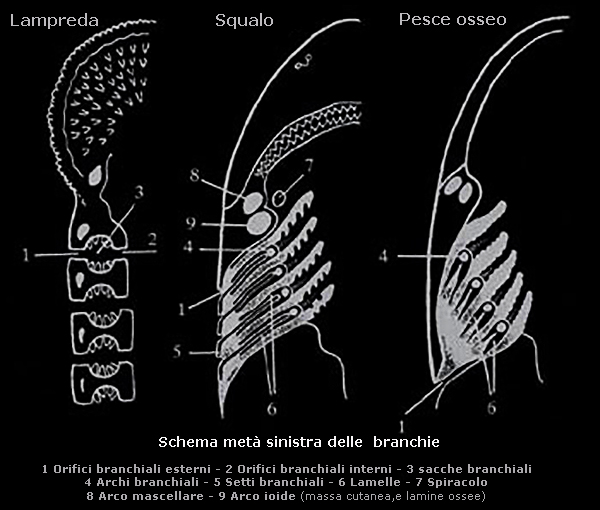

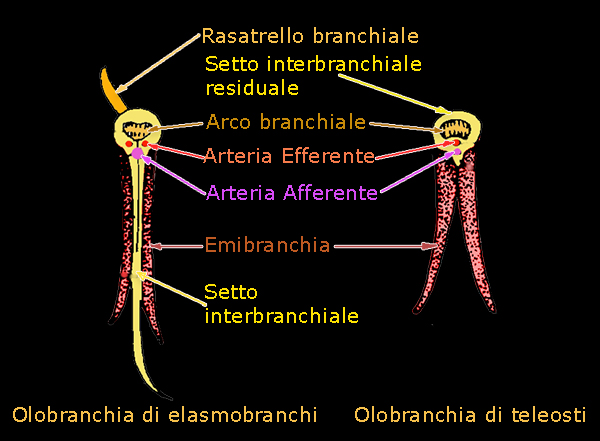

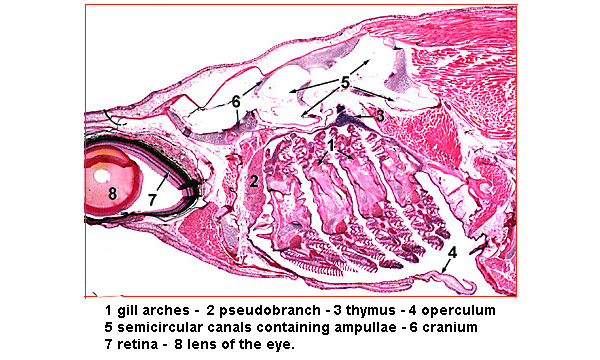

Le branchie (costituite da strutture filamentose, fortemente vascolarizzate) si trovano in camere branchiali laterali alla faringe e sono da

4 a 7 paia settate nei Pesci cartilaginei (prive di opercolo) e 4

paia opercolate nei Pesci ossei (nei pesci ossei l'ultimo arco branchiale regredisce

in una specie di dente che coadiuva la masticazione a livello della faringe).

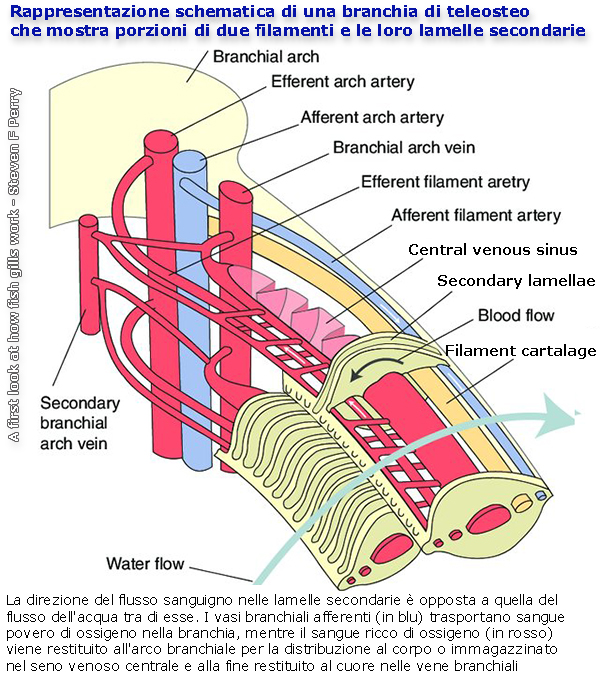

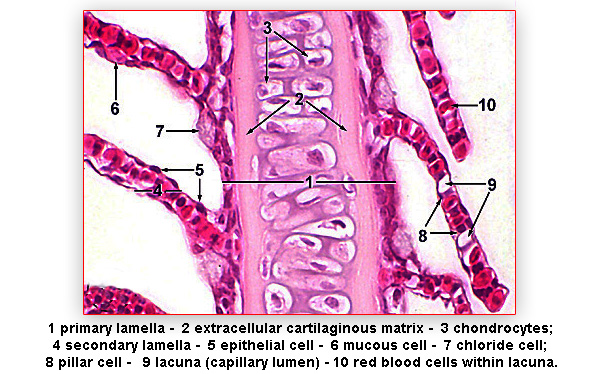

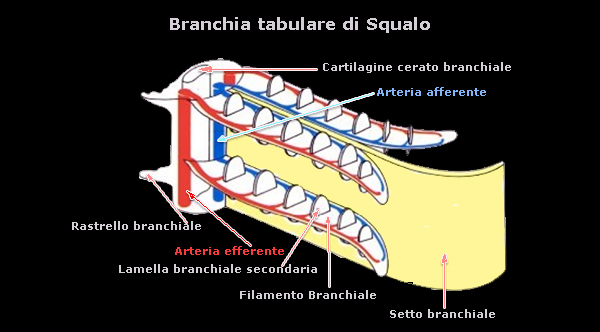

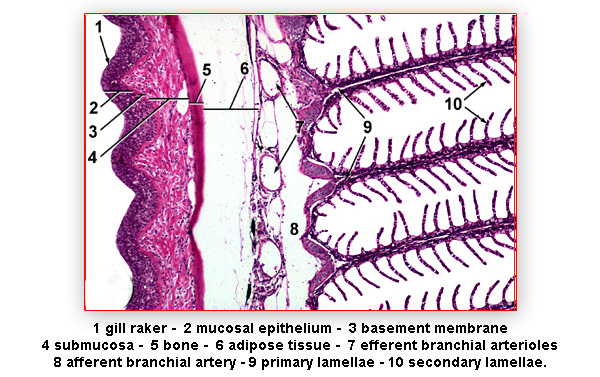

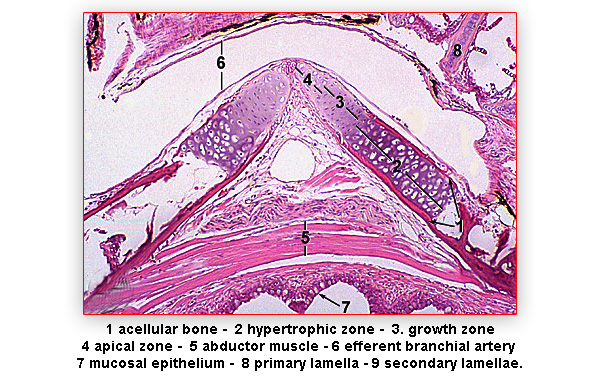

Le branchie sono composte da archi branchiali (strutture cartilaginee verticali nei condroitti o ossee negli osteitti)

dotati di muscoli abduttori e adduttori striati associati che facilitano il movimento delle branchie verso

posizioni respiratorie favorevoli) su entrambi i lati che si estendono dal pavimento al tetto della cavità buccale.

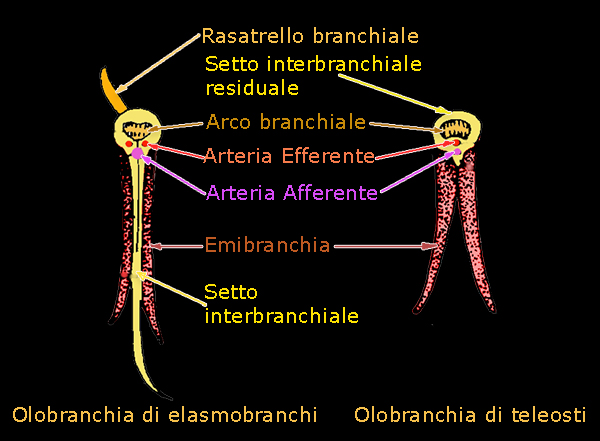

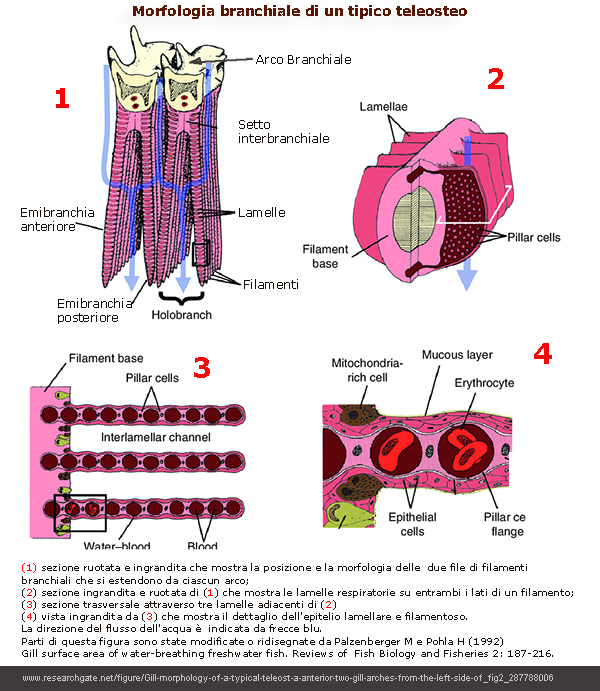

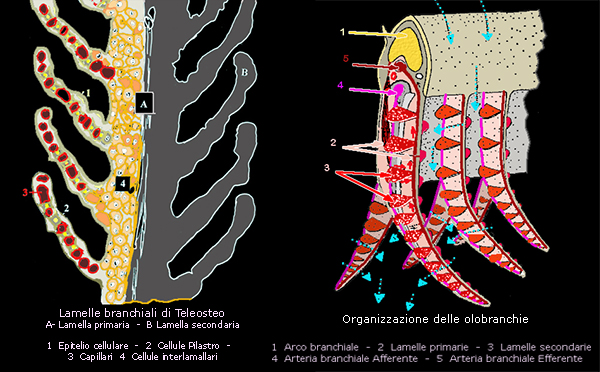

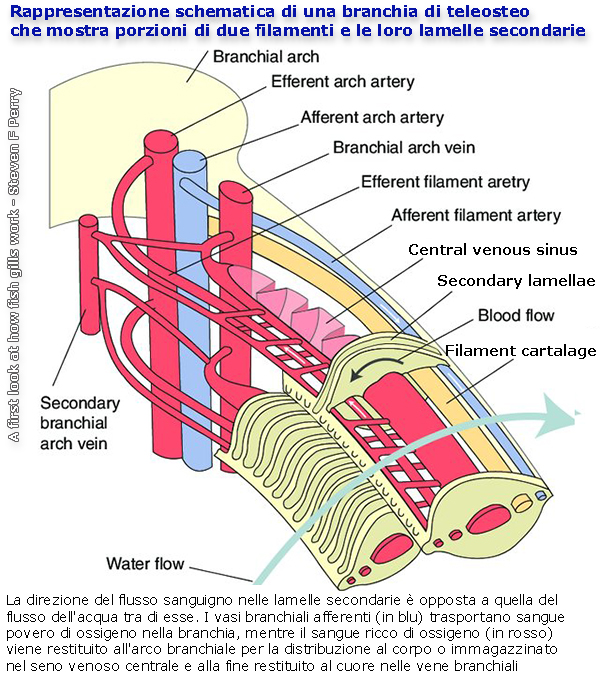

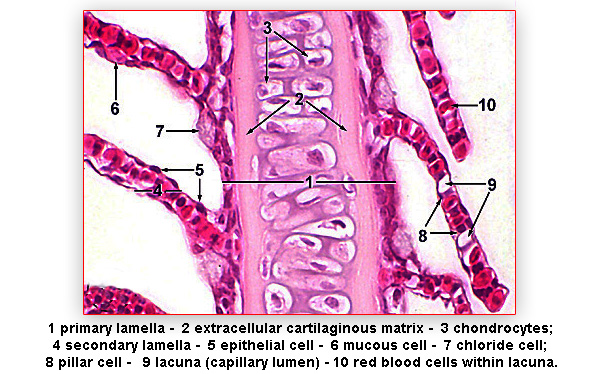

Ciascuna branchia è sostenuta da un arco che porta,

disposte in serie anteriore e posteriore, quattro

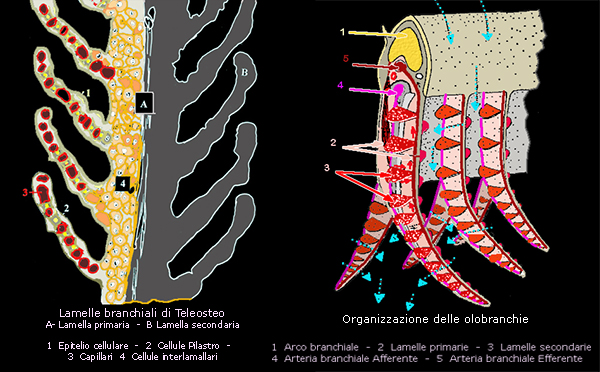

olobranchie (file di filamenti sottili detti filamenti branchiali e chiamati

lamelle primarie, sulle cui superfici superiore ed inferiore sono allineate in modo

ordinato delle formazioni perpendicolari ai filamenti di forma semilunare, dette

lamelle secondarie,

in cui avviene lo scambio gassoso).

Due olobranchi sporgono dal

bordo posteriore di ogni arco branchiale. I bordi anteriori degli

archi contengono rastrelli branchiali

(Branchiospine) che proteggono i fragili filamenti e aiutano nell'acquisizione del cibo

nei pesci filtratori.

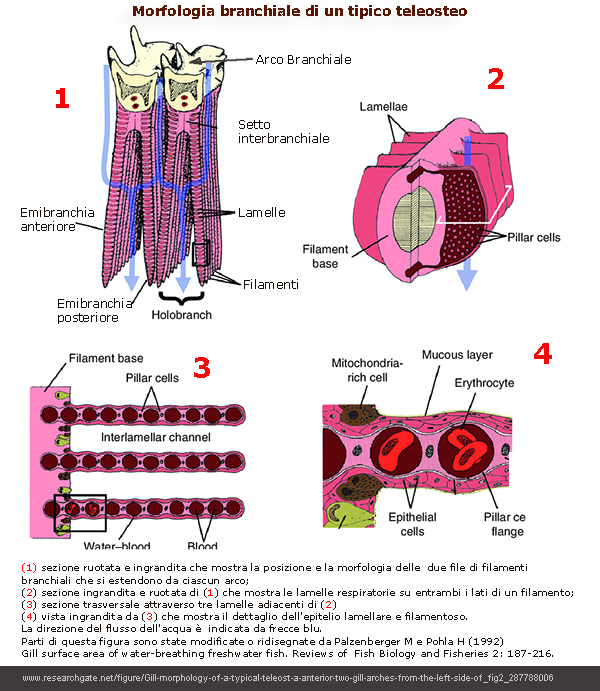

I filamenti hanno un

supporto cartilagineo centrale, arteriole

afferenti (sangue venoso) ed efferenti

(sangue ossigenato) e una sottile copertura epiteliale. Questo

epitelio è contiguo con il rivestimento degli archi branchiali e la mucosa orale della cavità buccale.

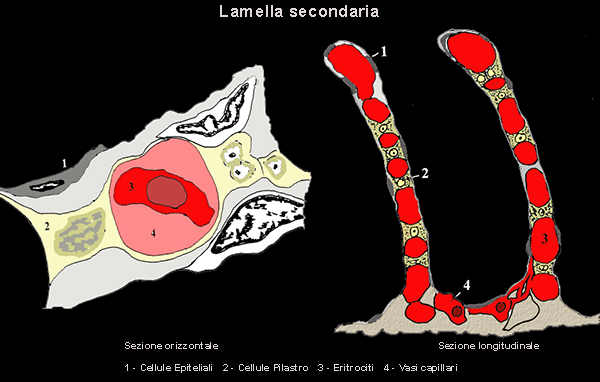

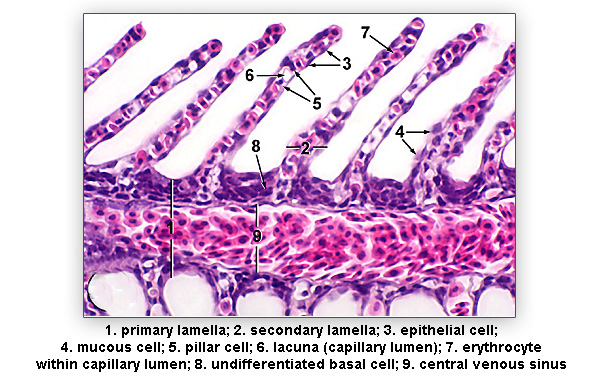

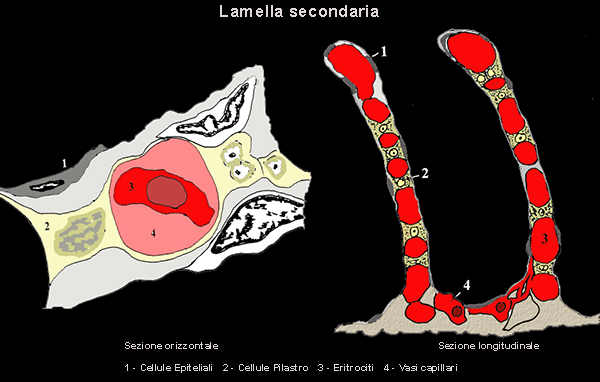

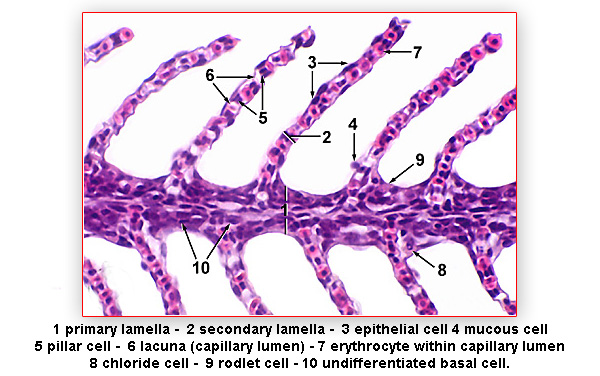

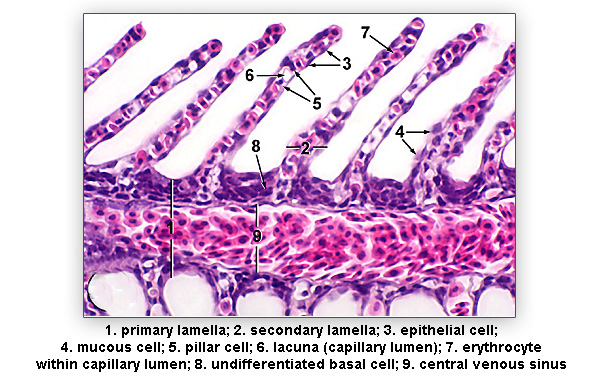

Il sottile rivestimento epiteliale delle lamelle secondarie giace su una

membrana basale sostenuta da cellule

pilastro.

Gli spazi tra le cellule pilastro, chiamati

lacune,

collegano le arteriole afferenti ed efferenti. Le cellule pilastro contrattili controllano il diametro lacunare regolando così il

flusso sanguigno. Le sottili pareti lamellari consentono una stretta vicinanza del sangue all'interno delle lacune all'ambiente esterno.

Altri tipi di cellule presenti sulle lamelle primarie e secondarie includono melanociti, linfociti, macrofagi, cellule endoteliali, cellule

mucose, cellule a bastoncelli e cellule del cloruro.

Le

cellule

mucose vacuolate, presenti principalmente alla base delle

lamelle secondarie, producono un sottile strato di muco che protegge

dall'abrasione e dalle infezioni batteriche e aiuta a ridurre la

resistenza.

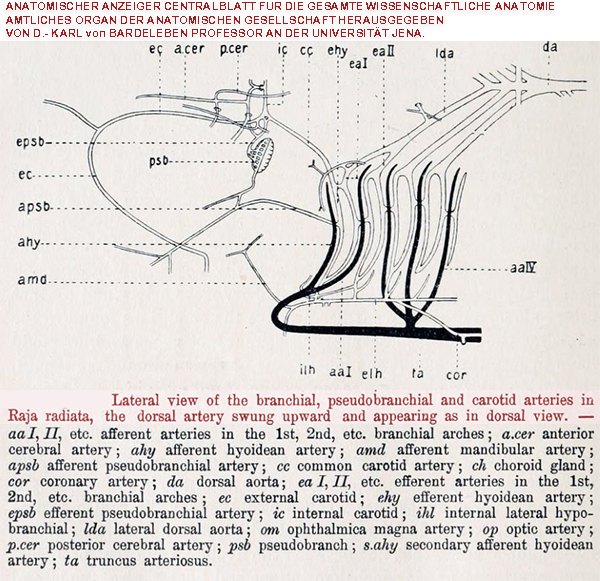

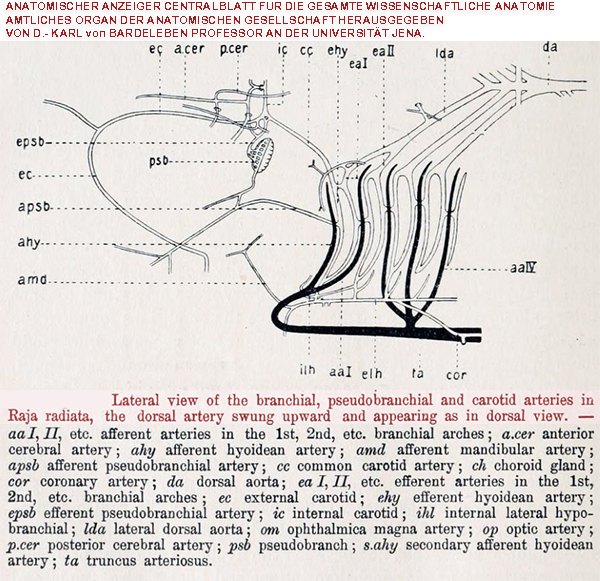

Dai capillari branchiali si formano le arterie epibranchiali da

ciascun lato delle branchie, che si riuniscono ciascuna in una

radice aortica: ognuna di queste dà luogo all'aorta dorsale, che

passa sopra il canale alimentare, da cui partono le arterie che

irrorano i diversi organi, rifornendoli di ossigeno.

Gli opercoli ossei proteggono l'esterno delle branchie e regolano il

movimento dell'acqua attraverso i filamenti.

La dinamica della respirazione nei teleostei comincia ad opercoli chiusi.

La cavità buccale si riempie di acqua e contemporaneamente si dilatano le camere

branchiali (pressione interna negativa); l'acqua fluisce quindi sulle

branchie e per evitare il riflusso si ha contrazione della cavità

boccale e chiusura passiva delle valvole orali.

Infine le camere branchiali si contraggono espellendo l'acqua dagli orifizi opercolari.

L'ossigenazione del sangue avviene con il flusso dalle arteriole afferenti a quelle

efferenti, che si estendono lungo tutto il filamento in una rete di

capillari, ed è opposta alla direzione del flusso d'acqua sulle lamelle.

Brevi distanze di diffusione e flusso sanguigno controcorrente

promuovono uno scambio efficiente di ossigeno e rifiuti metabolici

solubili (ad esempio anidride carbonica e ammoniaca.

Il sangue meno ossigenato incontra l'acqua con concentrazione di ossigeno più alta, cosa che garantisce la massima captazione. Una

volta che l'ossigeno è nel sangue, si lega all'emoglobina.

La frequenza e il volume di ventilazione possono variare in funzione di abbondanza o scarsezza di ossigeno

nell'acqua o dalle dimensioni e dall'attività del pesce o dalla temperatura ambientale.

Alcuni nuotatori veloci (tonni, maccarelli) respirano

grazie ad un flusso continuo di acqua nella bocca aperta, apportando continuamente ossigeno fresco.

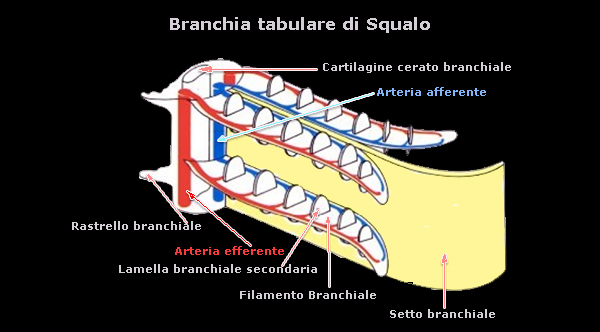

Nei condroitti non vi è un opercolo e l’ingresso dell’acqua viene assicurato mediante il

mantenimento della bocca in posizione aperta durante il nuoto.

Nei selaci la faringe su ciascun lato presenta una serie di fessure; quelle del

primo paio, sono di piccole dimensioni e formano lo spiracolo,

seguono altre 5 fessure branchiali di maggiori dimensioni. Le branchie sono poste sulle pareti delle fessure.

Come i pesci ossei, gli squali respirano facendo passare l'acqua

sulle branchie, (meccanismo di ventilazione unidirezionale a pompa faringea, che occasionalmente può funzione in modo inverso per espellere corpi

indesiderati) che irrorate dal sangue, sono ospitate generalmente in 5 camere branchiali.

Alcuni pesci possono essere attivi fuori dall'acqua, purchè in condizioni di sufficiente umidità, per ore e anche giorni (Anabate,

Periophtalmus, Anguilla); altri, come i Dipnoi, possono effettuare una vera e propria respirazione aerea, utilizzando la vescica natatoria

come un polmone.

Altro

RESPIRATORY SYSTEM

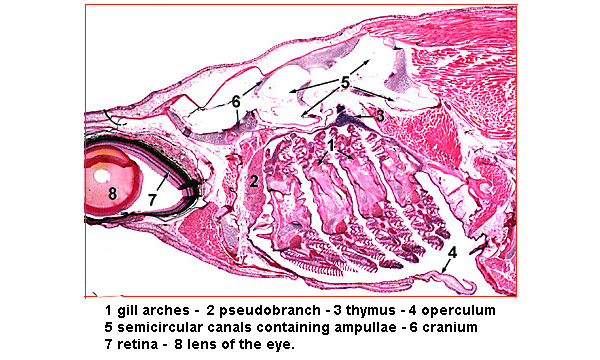

Buccal cavity, parasagittal section

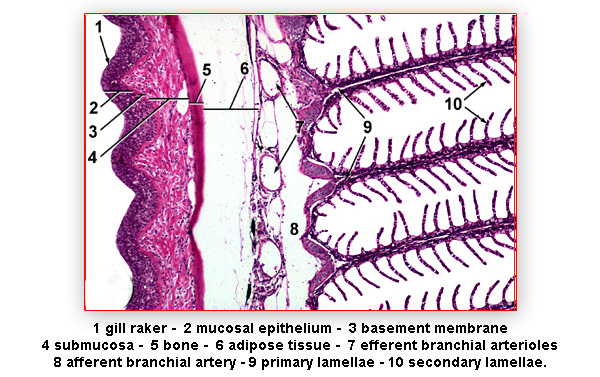

Gill arch, sagittal section

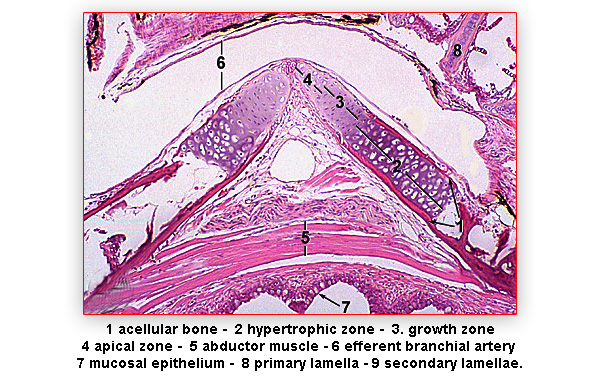

Ceratobranchial bone of the gill arch,

sagittal section

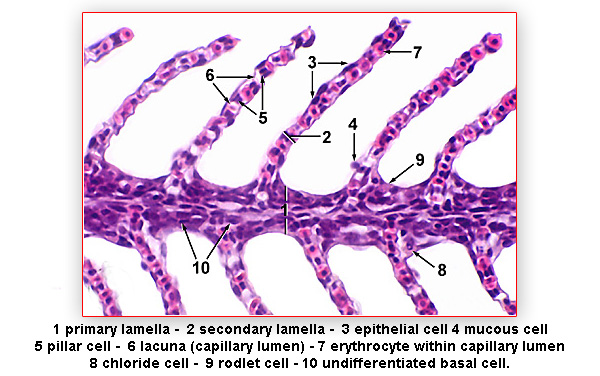

Gill filament, sagittal section

Gill filament, sagittal section through

venous sinus

Gill filament, sagittal section through

cartilaginous support

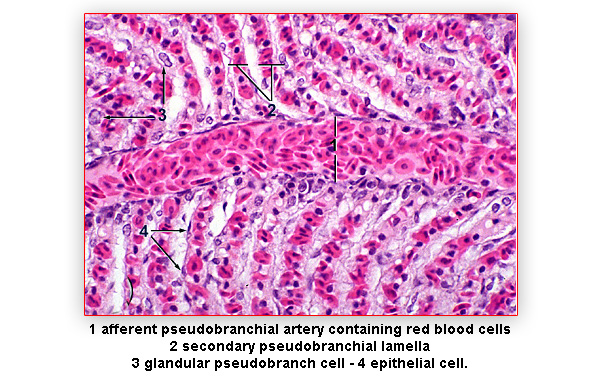

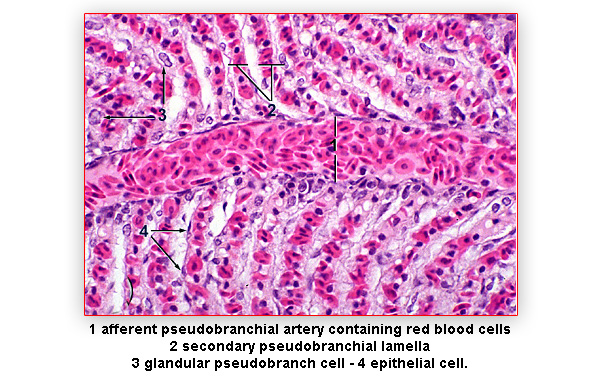

Pseudobranch, sagittal section

AA.VV

Altro