|

|

Pesci - Apparato

muscolare |

|

T.M. - Organizzazione muscolatura

Miomeri e Miosetti |

Organizzazione della muscolatura

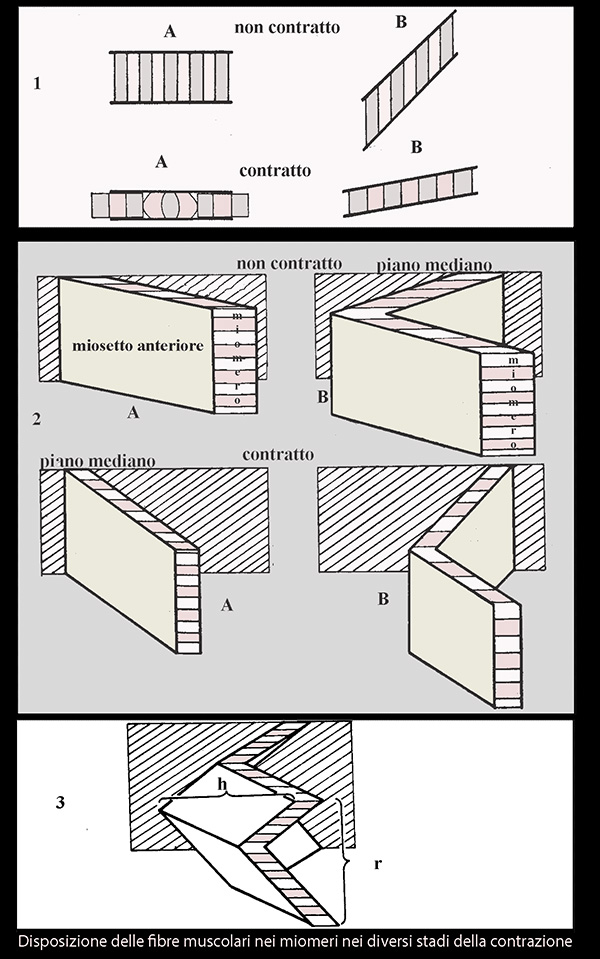

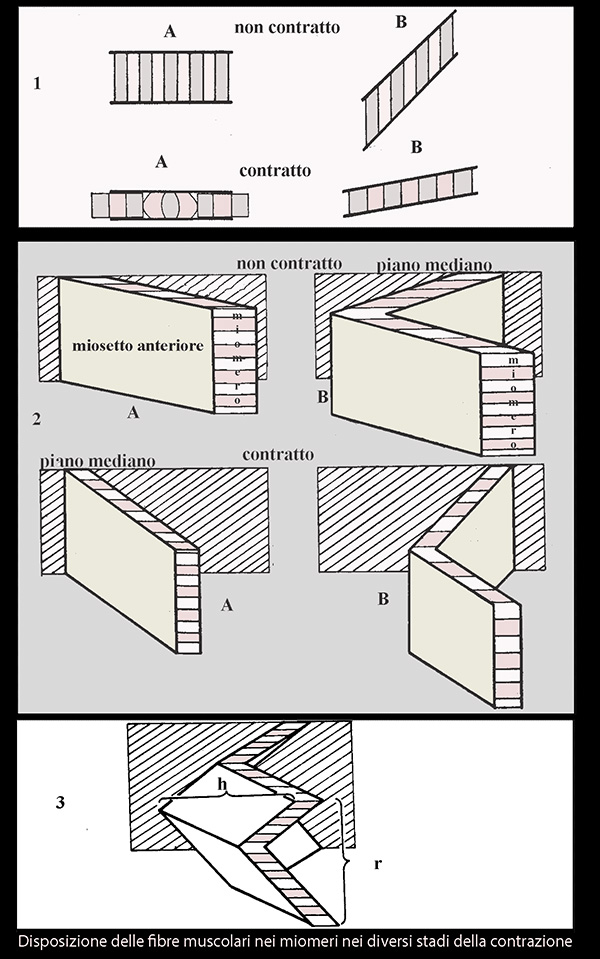

La muscolatura somatica e del tronco e della coda consta;come

già detto, di una serie di miomeri

e miosetti.

I miomeri sono

perpendicolari al corpo ma hanno una struttura complicata.

Per una migliore

efficienza, in quanto devono sviluppare una forza ottimale e veloce durante la

contrazione, l’inserzione della fibra muscolare può assumere angoli diversi

rispetto all’asse del corpo, quest’angolazione dipende dal tipo di pesce e dal

suo modo di nuotare veloce, lento o continuo

Una semplice inclinazione rispetto all’asse e in direzione del

piano mediano non sarebbe sufficiente, poiché i punti d’attacco dei miomeri nel

tegumento e nello scheletro assile possono esser spostati durante la

contrazione.

Ogni miomero appare, quindi, ripiegato come la lettera

W ed

è disposto orizzontalmente. I miomeri s’incurvano non soltanto sul piano

sagittale, ma anche in quello trasversale, quindi formano dei coni con i vertici

rivolti in senso cefalico e caudale (coni dorsali e coni ventrali).

Questa

disposizione permette la trasmissione delle trazioni, per mezzo dei miosetti, a

tutta la colonna vertebrale.

Quest’organizzazione, tipica nella regione

caudale, si mantiene nella regione dorsale del tronco mentre nella parte

ventrale si modifica in rapporto alla formazione della cavità viscerale.

Questa è

delimitata da uno strato superficiale e uno profondo e si differenziano i

muscoli:

- obliquo esterno

- obliquo interno

- retto laterale

- retto mediale.

Nella regione branchiale la muscolatura si differenzia e,

spostandosi in senso craniale, forma la muscolatura ipobrachiale ed

epibrachiale .

Durante la contrazione, il punto mediale o laterale

d’inserzione rimangono in un piano paratrasversale e solo l’angolo posto

all’interno diventa meno acuto, il muscolo può così contrarsi senza scuotere la

parte esterna del corpo.

In pesci come i selaci e lo storione, i miomeri

assomigliano ad una W inclinata, il cui margine superiore è orientato

verso la testa.

Gli strati sottostanti hanno una struttura alquanto complessa.

Nei Teleostei il numero dei miomeri è normalmente identico al numero delle

vertebre, benché è difficile contarne il numero vicino alla base delle pinne

caudali poiché le vertebre sono spesso modificate in quella regione.

Nei Ciprinidi sono sempre due miomeri in più del numero delle vertebre in quanto due

vertebre sono modificate per contribuire alla formazione della regione

occipitale delle ossa della testa.

Negli Squali possono esserci due miomeri per

ogni vertebra.

L’intera muscolatura somatica origina dal cranio e dal cinto

pettorale.

La porzione epiassiale origina dalla volta del neurocranio e dalla

parte dorsale del cinto pettorale.

L’ipoassiale solo dalla parte ventrale del

cinto dato che lo scheletro branchiale non è in continuità con il cranio.

La

base della pinna caudale, i processi spinosi e le coste sono i punti

d’inserzione di tali muscoli.

La forza di contrazione dei miomeri anteriori è

trasmessa ai sempre più piccoli miomeri verso la fine del corpo, dove dopo aver

agito sui tendini va verso le pinne caudali.

Il diametro delle fibre muscolari

può avere una gran variabilità nei vari muscoli.

Nelle varie specie, il diametro

delle fibre slow varia tra i 69 e 75 mm, mentre quello

delle fast tra i 35 e 45 mm; la lunghezza del sarcomero (tra due strie Z)

dipende dal tipo di fibra nelle slow ha una media di 1,82 mm mentre nelle

fast

di 2,04 mm.

La vascolarizzazione varia considerevolmente dipendendo dal tipo di

fibra (fast o slow) dalla porzione muscolare e dal tipo di pesce.

Per esempio

nella perca fluviale nella muscolatura della testa vi sono 167 fibre (diametro

27-74 mm) e 76 capillari per mm2 nella regione della coda 281 fibre

(diametro 24-63 mm) e 139 capillari sempre per mm2, in quella del

tronco 1084 fibre (diametro 13-34 mm) e 1257 capillari, nella coda 3022 fibre

(diametro 11 - 23 mm) e 4800 capillari.

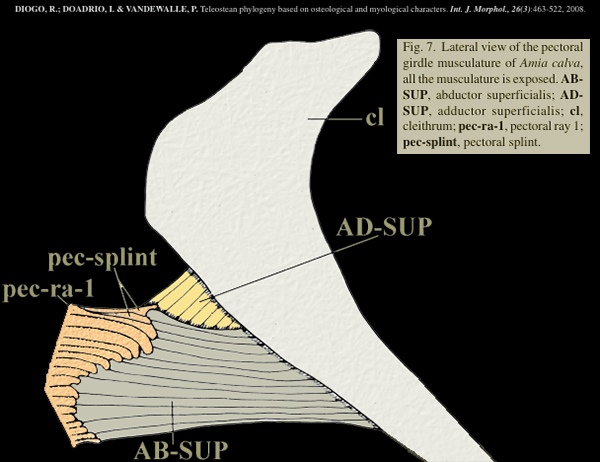

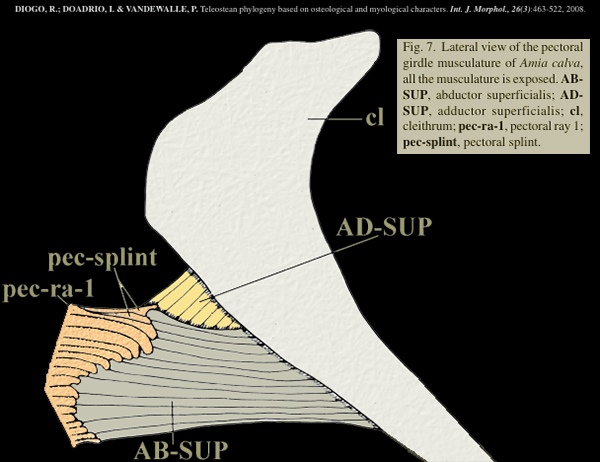

Un sistema con

diversa organizzazione di muscoli muove la lama delle pinne mediali caudali,

anali e dorsali nonché delle pinne pari quali le pettorali e le pelviche, mentre

un sistema addizionale muscolare aprendo i raggi controlla la forma dalla lamina

della pinna.

I muscoli principali nelle pinne

pettorali sono l’adduttore superficiale e profondo e il blocco degli

abduttori che s’inseriscono con base a forma di

T nei raggi delle pinne

pari. Il primo raggio, che può esser soggetto alla maggiore resistenza del

flusso, ha anche muscoli estensori e flessori.

Similmente i muscoli

erettore e flessore delle pinne mediane si legano ai raggi fino ai pterigiofores. Vari muscoli poi controllano la

distensione delle pinne come ad esempio i muscoli inclinatori delle pinne

dorsali e ed anali e i muscoli erettori delle pinne pettorali.

Nell’evoluzione delle pinne caudali degli actinopterigi c'è la

tendenza all’aumento della complessità dei muscoli per il controllo

dell’orientamento e forma della pinna.

Nei selaci e

nei primitivi actinopterigi i piegamenti della pinna caudale sono ottenuti

mediante la contrazione dei muscoli miotomali con i muscoli superficiali

laterali che s’inseriscono direttamente nei raggi della pinna caudale.

Movimenti

indipendenti dai muscoli miotomali dei raggi della pinna caudale li troviamo nei

Ginglimodi, principalmente per i raggi ipoassiali per lo sviluppo di un debole

muscolo longitudinale e uno sviluppato muscolo flessore ventrale.

Muscoli antagonisti interadiali e sopracrarinali originatesi negli

Halecostomi provvedono ad aumentare il controllo d’apertura delle pinne.

I teleostei hanno muscoli epiassiali ed ipoassiali

interradiali e carinali. Il muscolo longitudinale ipocordale è inoltre ben

sviluppato e probabilmente è critico nell’irrigidire e stabilizzare la porzione

epiassiale della pinna caudale durante le partenze rapide.

I fasci muscolari delle pinne degli actiniperigi tendono ad esser

piccole e fusiformi o moderatamente appiattite, mentre quelle dei batoidiformi

tendono ad esser più grandi ed organizzate in lamine.

Le fibre superficiali rosse nelle pinne pettorali sono orientate

parallele ed inserite all’incirca alla metà dei ceratorichi.

Le fibre bianche sono disposte obliquamente ai ceratorichi con una

terminazione nastriforme con una probabile conseguenza di aumentare la forza di

spinta.

L’anatomia e l’organizzazione delle fibre dei miotomi è complessa comparata a quella riscontrabile nei muscoli delle pinne

mediane e pari.

Le fibre bianche hanno due tipi di

traiettorie

- Una è associata ai tendini o equivalenti, e si continua nei

miosetti dei selaci e in minor misura in alcuni actinopterigi (acipenser,

anguilla, salmonidi) e nella regione caudale della maggior parte dei

teleostei.

- La seconda con le traiettorie dei fasci muscolari ad

andamento ad elica è presente nei miomeri anteriori dei teleostei dove sono

assenti strutture tendinee.

Tutte le fibre rosse sono

approssimativamente equidistanti

dall’asse mediano del corpo e ad esso parallele. Tutti i sarcomeri si accorciano

in eguale misura nel range di lunghezza con generazione di forza > 96% della

massima potenzialità.

Diversamente le fibre bianche variano in distanza dal

piano mediale e sottendono angoli da 10° a quasi 40 ° dall’asse del

corpo. Quest’organizzazione assicura che tutte le fibre bianche si contraggano

con proporzione similare della loro lunghezza, sviluppando forze

superiori all'85% del

massimo, mentre lavorano nella porzione della curva dove potenza ed efficienza

sono alti.

Le traiettorie ad elica consentono alti

ritmi di curvatura comparati a quelli determinati dall’organizzazione delle

fibre rosse. Ciò ha importante conseguenza per adeguare il rapporto delle fibre,

dove questo cambia nella posizione del corpo per un determinato cambiamento

nella lunghezza del sarcomero.

L’adeguamento della

fibre bianche è quattro volte maggiore delle fibre rosse, il tutto combinato con

la Vmax più alta, risulta che le fibre bianche producano movimenti di un

ordine di grandezza maggiore rispetto alle fibre rosse.

I piegamenti dei miomeri avvenendo non solo in singolo piano ma in un complesso di strutture

tridimensionali, permettono alle fibre muscolari di scorrere parallelamente al

piano orizzontale e mediano. Per mettere in grado di avere una contrazione

uniforme, queste sono della medesima lunghezza (l’estensione della contrazione è

coordinata dal sistema nervoso).

Le fibre devono altresì attaccarsi ai miosetti

con la medesima angolazione, o con angoli che sono messi in relazione gli uni

agli altri in maniera definita. Perciò le fibre muscolari scorrono obliquamente

in rapporto al piano principale del corpo. Il grado d’inclinazione è usualmente

di 30°, sezioni parallele al piano mediale od orrizzontale, perciò, raramente

contengono singole fibre per la loro intera lunghezza. Questo accade solo nel

muscolo superficiale del tronco, negli altri muscoli (muscolatura bianca)

comprende solo porzioni di fibre disposte in varie direzioni, le fibre muscolari

bianche presentano, infatti, due modelli di disposizione:

- La prima è caratteristica degli Elasmobranchi, Dipnoi,

Condroitti ed Oleostei nonché in alcuni Teleleostei come l’anguilla e i

salmoni (tipo Elasmobranchi)

- La seconda tipica della maggior parte dei Teleostei ma solo

per la muscolatura epiassiale e ipoassiale e nella sua porzione anteriore

della muscolatura della coda.

Nel tipo Elasmobranchi le traiettorie sono di due tipi:

- dai coni muscolari orientati in senso cranio caudale

s’inseriscono nelle aponeurosi

- sono orientate dalle aponeurosi del cono alla colonna

vertebrale o al setto mediano.

Nell’ultimo caso ciascuna traiettoria incrocia pochi miomeri,

circa otto nella parte anteriore del corpo e cinque nella parte terminale della

coda.

Nel tipo Teleostei le traiettorie vanno quasi come i segmenti

di una spirale circolare, questa forma un fascio di fibre coassiali può esser

comparata a quelli di una corda.

Quattro fasci sono disposti per ogni lato del corpo:

- Uno sottile verso il margine dorsale del corpo

- un’altro sottile verso la parte ventrale (fasci sussidiari)

- gli altri due, più larghi sono collocati tra i due

precedenti lungo il miosetto orizzontale.

I fasci ipoassiali sono più corti di quelli epiassiali, poiché

la cavità del corpo è coperta da muscoli obliqui che hanno uno sviluppo

indipendente dai modelli di fibra.

Ogni traiettoria consta di un segmento ad

elica circolare che compie un mezzo giro; il segmento inizia nel setto mediano

e, con andamento caudale, gira verso la parete del corpo e da qui ritorna verso

il setto mediano. L’angolo di inclinazione dell’elica del fascio principale e di

30°-45°, mentre quella dei fasci sussidiari è di circa 35°.

La lunghezza del

segmento ad elica con un dato angolo di inclinazione è circa quattro volte il

raggio dell’elica. La direzione di rotazione di un segmento ad elica è alternata

con i differenti fasci, così che, nello stesso tempo fasci principali scorrono

in direzioni opposte.

Le relative traiettorie iniziano vicino al miosetto

orizzontale: il fascio dorsale scorre dorsalmente, il ventrale

ventrocaudalmente.

Ciascun fascio sussidiario ruota sempre in modo contrario al

contiguo fascio principale, un fascio ha quindi una rotazione opposta a quello

omologo del lato controlaterale.

La direzione delle traiettorie risulta

dall’orientamento dei miomeri e delle proprietà fisiologiche delle fibre

muscolari. Ogni tipo di fibra ha una velocità di contrazione ed intensità

ottimali; il grado con cui si può contrarre con massima velocità ha un limite

oltre il quale la contrazione è meno intensa. Maggior forza è sviluppata durante

le contrazioni più rapide.

L’ordinamento delle fibre rappresenta un compromesso

tra la velocità e la forza ottimale, questo varia nelle differenti specie di

pesci secondo le loro habitat e modo di vita.

Il modello delle fibre tipo Teleostei è più favorevole ai rapidi movimenti, mentre il modello tipo

Elasmobranchi permette un più ampio grado di curvatura e flessibilità. Per

questo motivo la tipologia Elasmobranchi è presente solo nel peduncolo dei

Teleostei; questo, infatti, per considerazioni idrodinamiche, è sottile, ma allo

stesso tempo ha un'ampia flessibilità di movimento per creare la necessaria

forza propulsiva. L’ampiezza non potrebbe esser sufficiente con la muscolatura

tipo Teleostei, la frequenza sarebbe maggiore, ma il peduncolo dovrebbe avere

una più larga sezione per fornire spazio alla massa muscolare.

U. Fazzini

Università di Udine

2003-200

|