|

|

Pesci

- Apparato digerente

|

|

Alimentazione Pesci Carnivori |

Molti

pesci sono carnivori e si nutrono di animali vivi con diverse modalità

ed adattamenti.

Possiamo così distinguere planctofagi,

cacciatori all’agguato, cacciatori mimetici, cacciatori all’inseguimento, trituratori e bentofagi.

Planctofagi

Le branchie di numerosi pesci pelagici hanno funzione

filtrante.

Alcuni selaci provvisti di branchie strettamente ravvicinate trattengono il plancton

sulle appendici spinose delle arcate branchiali (branchiospine).

Lo squalo elefante si nutre

esclusivamente di piccoli organismi plantonici, che trattiene nella bocca filtrando l'acqua (circa 1000

tonnellate d'acqua per ora, nuotando a 2 nodi) attraverso le lamelle ossee branchiali.

Tra i pesci ossei, le aringhe (Clupea arengus) hanno branchie lunghe e sottili che fuoriescono dalle aperture

opercolari e trattengono gli organismi planctonici.

Nei nostri mari anche l'acciuga (Engraulis

encrasicolus) e la sardina (Sardina pilchardus) sono filtratori, nutrendosi sia di zooplancton

(piccoli crostacei, larve di molluschi, ecc.) che di fitoplancton.

Specie timide e mimetiche, come i Signatoidei (pesce ago, pesce

trombetta, cavalluccio marino) si nutrono di organismi dello zooplancton; essi hanno una bocca di

dimensioni ridotte munita di denti piccolissimi, oppure priva di denti, all’estremità del muso allungato e

tubiforme.

Altra specie zooplanctonica è la castagnola, Chromis chromis, che caccia di giorno in

gruppi di numerosi individui.

Cacciatori

all’agguato

Sono pesci particolarmente modificati per

mimetizzarsi sul fondo ed attaccare ingannando in varie maniere la preda.

Negli Scorpenidi,

perfettamente mimetizzati sui fondali rocciosi grazie alle pinne, ad escrescenze presenti sul capo e

sul corpo e ai colori, la bocca si fa grande e telescopica per protendersi a scatto e risucchiare la preda.

La rana pescatrice (Lophius spp.), si mimetizza sul fondale presentando delle caratteristiche

peculiari: delle due pinne dorsali la prima è costituita da 6 lunghi raggi dei quali il primo, mobile e molto

lungo, recando all'estremità una espansione carnosa che simula una potenziale “esca”, serve ad

attirare le prede; la seconda, localizzata nella metà posteriore del corpo, è costituita da 11-12 raggi

riuniti; le pinne pettorali sono evidenti e molto robuste mentre quelle ventrali, di inserzione

giugulare, rimangono totalmente nascoste quando l'animale è posato sul fondo (queste ultime servono, sui

fondi molli, a scavare una buca per adagiarsi e mimetizzarsi meglio). Numerose le protuberanze

sulla superficie del corpo e di rilievo la frangia di appendici carnose, intorno al corpo, che

contribuiscono a renderne indefiniti i contorni e a esasperare il mimetismo.

Gli Stomatidi, fra i più comuni abitanti delle profondità marine,

presentano sotto la mandibola un barbiglio luminescente con funzione di esca. Il muso degli appartenenti

a questa famiglia è corto con mascelle lunghe, e con notevole capacità di apertura, munite di

denti aguzzi sia brevi che lunghi.

Un predatore come il pesce pietra (Synanceia verrucosa) affida la sua

sopravvivenza alla capacità di catturare le prede mimetizzandosi sul fondale roccioso e alla

repentinità dell’attacco, lasciando così poche possibilità l’ignara preda. D’altra parte nulla potrebbe fare nel

caso venisse individuato da un predatore più grosso: la sua forma goffa e per nulla idrodinamica non

gli permetterebbe certo di fuggire veloce; la sua spiccata territorialità, che lo spinge ad

allontanare i suoi simili, consente in tal modo al cacciatore di concentrarsi unicamente su di lui, lasciandogli

ben poche vie di scampo.

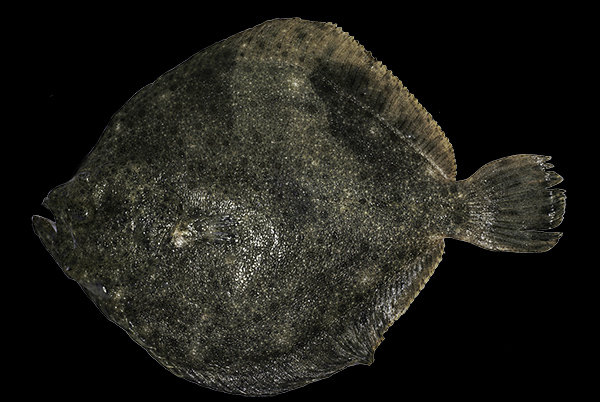

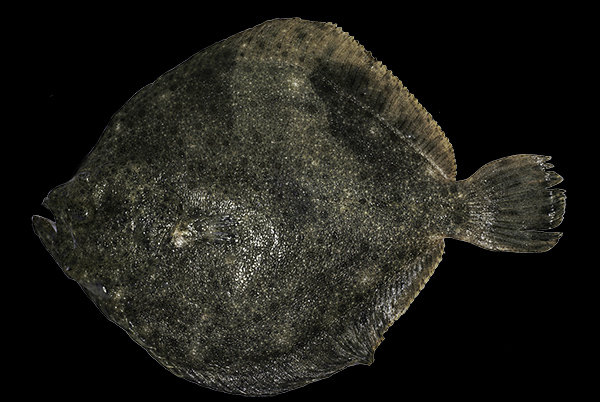

La sogliola e gli altri Pleuronettiformi, che hanno la parte del corpo

rivolta verso l’alto, pigmentata, mutano colorazione a seconda del fondale su cui si posa. Il muso è

leggermente prominente con la bocca piccola ed arcuata; i denti di piccole dimensioni sono presenti

solo sulle mascelle del lato cieco (sinistro) mentre sono assenti o rudimentali sul lato destro

dell’animale. La specie si nutre di piccoli organismi bentonici, vermi e molluschi.

Cacciatori all’aspetto

Sono predatori che basano la loro strategia

sulla sorpresa, ma senza adottare particolari modificazioni morfologiche.

Rimangono immobili vicino al

substrato o si nascondono in anfratti del fondo. La cernia bruna, così come le specie congeneri, è

una specie solitaria e sedentaria. Ha una mandibola prominente con denti piccoli e acuti su

entrambe le mascelle.

Vivendo solitaria si annidano spesso fra le rocce, cacciando durante il

giorno e risucchiando con un rapido scatto della bocca una notevole varietà di prede (crostacei,

piccoli pesci, seppie e polpi).

Altri esempi di cacciatori di questo tipo sono Serranus spp., alcuni

Gobidi e, in acque dolci, il luccio.

Cacciatori all’inseguimento

Appartengono a questo gruppo efficaci ed

abili nuotatori, rapidi nei movimenti.

Lo squalo smeriglio, per esempio, presenta un corpo fusiforme

ed affusolato con il muso appuntito. Ha la coda muscolosa dai lobi quasi uguali e una piccola

seconda pinna dorsale.

Nuota rigido flettendo soltanto la coda rinforzata dai muscoli delle

chiglie ed è capace di raggiungere velocità consistenti. I denti inferiori sono spesso stretti

e più aguzzi, usati per forare e trattenere la preda, mentre i larghi e seghettati denti superiori si

spingono in avanti e la testa ruota in modo da rimuove un pezzo di carne dalla preda.

Gli squali hanno

sviluppato una particolare capacità di “sentire” anche a grande distanza la preda grazie a stimoli

di tipo chimico (Carcharinus melanopterus), alle vibrazioni da essa prodotte (C. falciformis) o

grazie ad una sofisticata capacità

di sentire i campi elettrici (Sphyrna spp., Scyliorhinus canicola).

Tra i pesci ossei, la ricciola Seriola dumerilii, il più grande dei

carangidi del Mediterraneo, ha corpo affusolato, agile e slanciato. La bocca è munita di denti piccoli e

appuntiti disposti su di una sola fila. E' una specie spiccatamente piscivora che si spinge fino in bassi

fondali per inseguire cefali e altri pesci. Altri predatori pelagici sono la leccia (Lichia amia) che

presenta un corpo slanciato e compresso lungo i fianchi, con un profilo particolarmente appuntito, il

tonno, gli sgombri.

Anche i dentici (Dentex dentex) hanno una bocca, grande e protrattile, armata su

entrambe le mascelle di denti ben sviluppati, che fanno di questa specie un attivo predatore di

pesci e molluschi.

Bentofagi

Le specie che si cibano di prede che vivono sul o nel fondo

si distinguono diverse categorie trofiche: quelle che disturbano la preda sul fondo

(Triglidae

Mullus spp.),

quelle che aspirano il substrato e lo filtrano

(Lethrinops furcifer),

quelle che

attaccano direttamente la preda

(i labridi Thalassoma pavo e Labrus merula, o gli sparidae Sparus aurata e

Diplodus vulgaris).

Il primo gruppo presenta dei bottoni sensoriali di cellule con funzione

gustativa distribuiti non soltanto nella cavità boccale e faringea, ma anche sul muso, sulle

guance e sui barbigli particolarmente sviluppati. I barbigli sono organi a funzione

prevalentemente tattile, che si trovano presso la bocca in vario numero (la triglia ne ha due) brevi lunghi,

semplici o ramificati.

Il genere Mullus esplora il fondo con i suoi barbigli sottili e con questi

individua le prede. Possiede piccoli denti conici nella mandibola e non ha quasi denti nella mascella

superiore, mentre sul vomere e sui palatini ve ne sono molteplici che formano una superficie irta di

piccole punte, atte a trattenere i policheti e gli altri organismi che trova sul fondo. Analogo

comportamento di ricerca attiva nel substrato mobile hanno le specie della famiglia dei Triglidae.

Alcuni pesci come ad esempio i muggini ispezionano continuamente il

fondo, ingerendo lo strato più superficiale del substrato; le branchie di questi animali sono

munite di particolari appendici che trattengono il materiale organico quando il flusso di fango passa

attraverso le branchie.

Trituratori

Le specie che adottano

questa strategia alimentare hanno bocche munite di dentature specializzate a triturare alimenti duri

(molluschi, coralli, alghe calcaree, echinodermi etc.).

Una specializzazione a questa particolare

forma di alimentazione è data dalla presenza di potenti muscoli mandibolari e di un cranio raccorciato e robusto.

Necrofagi

Alcuni pesci si nutrono di organismi morti o feriti, inclusi

quelli catturati da altri pesci o intrappolati in rete o ami. La ricerca di questo cibo è legata a

recettori chimici, olfattivi e pressori.

Fra queste specie Squalus acanthias riesce a sentire da grandi distanze

il pesce rimasto intrappolato nelle reti e a predarlo.

Tra le specie che si cibano di pesci morti o

feriti nei pressi del fondo, solo i Myxinidae (Agnati) sono però “necrofagi” abituali. Sono prettamente

bentonici con occhi assenti o ridotti, e il cibo (pesci morti o feriti ma anche gasteropodi) viene

individuato grazie a recettori chimici e attaccato tramite la bocca modificata.

Succhiatori

A questa categoria appartengono le lamprede caratterizzate

da una bocca a ventosa e da una struttura a forma di pistone (lingua) armata di tre o quattro

piastre dentarie.

La lampreda marina si nutre in modo caratteristico fissandosi con la ventosa orale al corpo

di un pesce e con i movimenti della lingua robusta, ne erode la pelle cibandosi del sangue e dei

muscoli delle vittime. Durante questa operazione, il sangue delle ferite è mantenuto fluido da una

sostanza anticoagulante contenuta nella saliva.

Altre strategie alimentari sono quelle sviluppate dai

pulitori e dagli onnivori.

Tra i primi troviamo dei labridi che grazie a dei

piccoli dentini conici acuminati

strappano

gli ectoparassiti dalla pelle di altri pesci.

Gli onnivori poi non hanno una dieta mirata, e si cibano di qualsiasi

cosa capiti loro a tiro. La bocca e la dentatura di queste specie sono poco specializzate ma

idonee

alla cattura, alla triturazione, a strappare.

Prof. G.D.

Ardizzone

STRUTTURA E

FUNZIONAMENTO DEGLI

ECOSISTEMI MARINI

Parte I

La Sapienza

Università di Roma

2012

|