|

|

Pesci -

Anatomia -

Organi

di Senso

|

|

Il Sistema Laterale |

Con il sistema acustico, quello laterale costituisce un insieme anatomico e

funzionale; ma mentre il primo è comune a tutti i vertebrati il sistema laterale

si limita ai vertebrati inferiori: agnati, pesci, anfibi (larve).

Può esser

considerato come una specializzazione del sistema cutaneo generale, con le sue

strutture periferiche, per le sue fibre associate in nervi laterali e per i suoi

centri mielencefalici.

Il modo d’organizzazione dei recettori periferici

costituisce la caratteristica morfologica del sistema laterale; infatti, i neuromasti non

si distribuiscono a caso, ma secondo schemi ben stabili, almeno nelle grandi

linee, presso i pesci e gli anfibi.

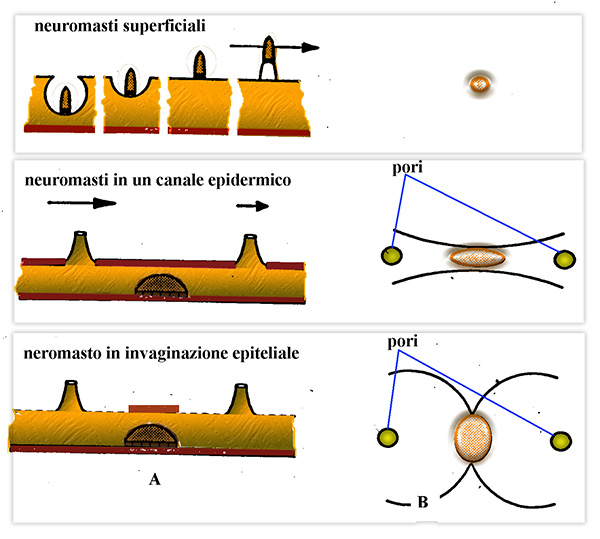

Nei primi stadi di sviluppo tutti i

neuromasti sono superficiali ma in seguito possono

invaginarsi in dei canali

d’origine epidermica (pesci), mentre altri possono rimanere

superficiali (agnati

attuali).

Morfologia

Gli organi periferici del sistema laterale presentano una gran varietà di

struttura o di posizione; possono essere superficiali, infossati in delle

depressioni epiteliali o in dei canali; possono costituire dei bottoni ben

individuabili o al contrario delle zone estese. Due strutture distinte dei

meccano-sensori sono presenti nel sistema della linea laterale.

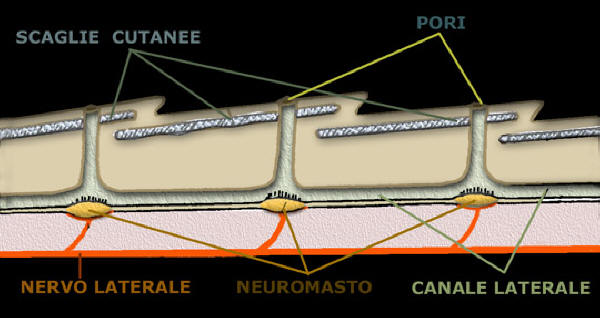

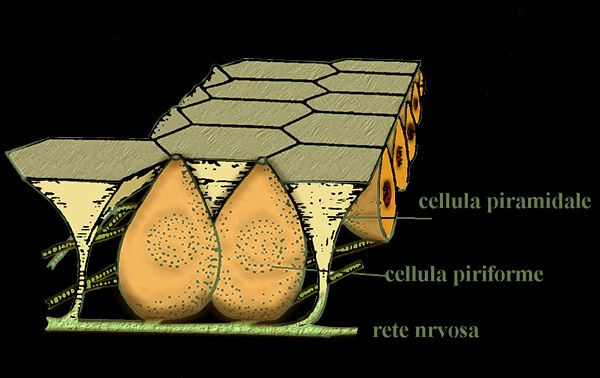

Sistema della linea laterale e sue ramificazioni in un teleosteo; suo dettaglio visto in sezione

I neuromasti liberi e i canali con neuromasti

I primi sono piccole chiazze nella pelle che sovente formano dei gruppi o linee

chiamati "Stichi", i secondi sono simili ma collegati con il fluido della linea

laterale situati sotto la pelle.

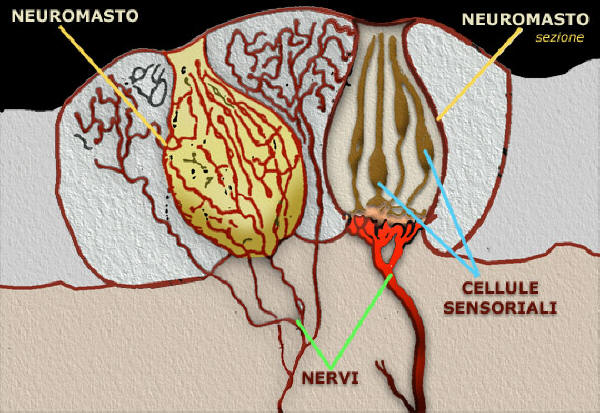

Il neuromasto

E' un organo a forma di

cupola che poggia con la sua base larga sulla membrana basale, la sua sommità

raggiunge la superficie epiteliale ed entra in contatto con l'ambiente esterno:

a - Cellule di sostegno occupano tutta l'altezza dell'organo,

si assottigliano verso la superficie insinuandosi tra le cellule sensitive

degli strati superiori.

b - Cellule sensoriali d’aspetto tipicamente piriforme,

occupano lo strato superiore dell'organo. Il nucleo, sovente voluminoso, è

in posizione centrale, la zona apicale si assottigliata

si sporge

all’esterno; porta una cilia che poggia su uno stato intracellulare da

dove parte un corto prolungamento che penetra nel citoplasma.

Ciascun neuromasto contiene da alcune a qualche centinaio di cellule cigliate

generalmente con una cupola gelatinosa che include i fasci di cilia che si

estendono in alto al disopra dell’epitelio.

I neuromasti hanno le cilia

orientate in due opposte direzioni che sono completamente mescolate. Le cellule ciliate della linea laterale mostrano inoltre fascetti di cilia di

diverse dimensioni.

Neuromasto della linea laterale di anguilla

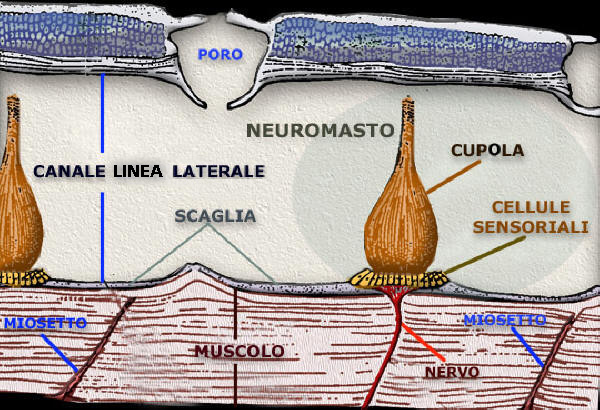

La struttura dei tessuti accessori è importante per il funzionamento dei

meccanosensori delle strutture della linea laterale: per esempio la forma e la

dimensione della cupola varia considerevolmente dipendendo dalla sua

collocazione del neuromasto nel corpo e anche dalla specie.

a - il neuromasto è in posizione superficiale nella pelle o

al massimo appena infossato: fossette sensoriali isolate o raggruppate

2 - il neuromasto è contenuto in un canale d'origine

epidermica

3 - il neuromasto è individualmente infossato in

un’invaginazione epiteliale che resta in comunicazione con l'esterno con un

colletto e un poro.

Schema delle variazioni di posizione dei neuromasti della linea

laterale

A - visti lateralmente, mostra il flusso dell’acqua, le linne marcate

indicano strutture solide mentre quelle tratteggiate strutture flessibili.

B

- la vista superiore mostra le varie forme cupole mostrate in A e la forma dei

canali e i pori

Osteitti

Il sistema laterale, innervato in prevalenza dal VII° e X° paio nn cc, è ben

sviluppato in tutti gli osteoitti e consiste nei bottoni sensoriali del tipo di

neuromasti che sono contenuti sul fondo di canali sottocutanei che si aprono

mediante pori alla superficie della pelle.

I canali sono pieni di un secreto

mucoso in cui pescano le cilia sensitive dei neuromasti. Il più cospicuo è il

canale laterale, che percorre l'intera lunghezza del tronco e della coda su ambo

i fianchi dell'animale e che è ben riconoscibile perché di norma coperto da una

fila di scaglie cutanee laterali, ciascuna perforata da un orifizio attraverso

il quale decorre il tubulo che si apre in un poro alla superficie cutanea.

Da

ambo i lati della testa, il sistema della linea laterale si ramifica in più

canali, dei quali i principali sono quelli delle linee mandibolari, infraorbitale e sopraorbitale; le linee sopraorbitali dei due lati sono

connesse fra loro dorsalmente da una linea commissurale.

Il sistema informa

l'animale fermo o in nuoto dello scorrere dell'acqua sopra la pelle e, in

accordo con la sensibilità del labirinto membranoso dell'orecchio interno,

contribuisce a determinare il comportamento, per esempio regolando il reotropismo negativo in molti osteitti che nei fiumi usano nuotare

controcorrente.

Elasmobranchi

In essi derivano dal medesimo placoide acustico dalla cui parte mediana derivano

tanto i neuroni somatosensitivi dei gangli dell'VIII° paio di nervi cranici,

quanto l’otocisti, cioè l'abbozzo dell'epitelio che tappezza il labirinto

membranoso.

In modo analogo, da una parte delle cellule ectodermiche delle aree

cefaliche caudale del medesimo placoide derivano, rispettivamente i neuroni

somatosensitivi del VII°, del IX° e X° paio dei nervi cranici; altre cellule

delle medesime aree del placoide, migrando lungo determinate linee direttrici,

danno origine a neuromasti disseminati nella pelle della regione cefalica o del

tronco e della coda, di cui i primi innervati dal VII paio mc (nervo laterale

anteriore) e i secondi dal IX° e X° paio nn cc (nervo laterale posteriore.

Sono

allineati sul fondo di docce cutanee chiuse in forma di canali comunicanti con

l'esterno mediante pori intervallati regolarmente.

Questo sistema di canali,

ravvolti da un manicotto connettivale talora rinforzato da cartilagine, è

soprattutto sviluppato nella regione cefalica ove è suddiviso in più rami, come il

sopraorbitale e l'infraorbitale, variamente anastomizzati e di cui il

sopraorbitale si prolunga caudalmente sotto forma di un

canale laterale che

percorre dritto in sede dorsolaterale su ambo i fianchi, il tronco e la coda

dell'animale.

Il disegno delle ramificazioni cefaliche ha subito cambiamenti nel

corso della filogenesi e pertanto ha interesse sistematico.

I neuromasti del

sistema della linea laterale fungono essenzialmente da meccanorecettori che

informano l'animale fermo o in movimento delle variazioni di pressione

dell'acqua circostante.

Negli Elasmobranchi, sono associati topograficamente

altri organi di senso simili per origine, innervazione e struttura.

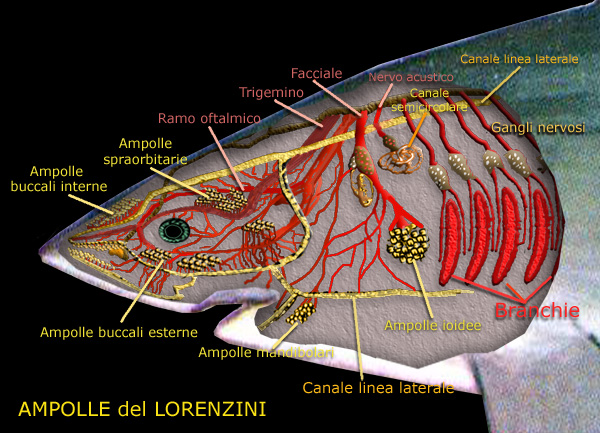

Ampolla del Lorenzini

Si tratta di gruppi di minuscoli tubuli affondati nella pelle della regione

cefalica, innervati dalle terminazioni di fibre somatomotrici del VII° paio,

contenenti un fluido gelatinoso che emerge dal poro escretore per leggera

pressione su di essi esercitata. in ciascun gruppo ogni ampolla consiste in un

canale più o meno lungo che si apre sulla superficie cutanea con un minuscolo

poro e la cui base, raggiunta dalle fibre nervose, generalmente si dilata in

diverticoli.

a - l'invaginazione, poco marcata con grande apertura

all'esterno.

b - l'invaginazione, molto marcata comunica con una stretto

colletto all'esterno , la sua estremità cieca può esser semplice o

ramificata.

c - l'invaginazione, vescicolosa è chiusa: ampolla del

Savi

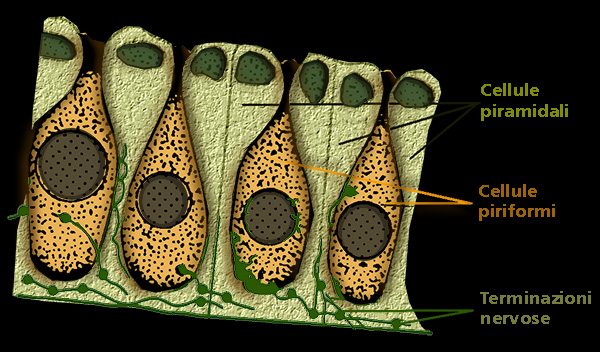

Schema dell’epitelio che riveste le ampolle di Lorenzini

Sezione istologica

dell'epitelio che riveste le ampolle di Lorenzini

La parete del canale è tappezzata da un epitelio pavimentoso semplice; la parete

della base è invece tappezzata da uno strato di cellule piramidali a

superficie appiattita - riccamente innervate e costituenti l'epitelio sensoriale

diverso dai neuromasti perché' ogni cellula non presenta molte cilia ma molti

microvilli o talora (razze) un unico flagello - intercalate da grosse cellule

piriformi che secernono la sostanza gelatinosa contenuta nel canale.

Le ampolle

del Lorenzini vennero un tempo interpretate come organi destinati a percepire le

variazioni della pressione idrostatica tramite cambiamenti del grado di

rigonfiamento del loro contenuto gelatinoso che preme sull'epitelio sensoriale,

e dunque deputati ad informare l'animale della profondità alla quale si trova,

funzione svolta in molti osteitti dalla vescica natatoria.

Studi recenti hanno

dimostrato che si tratta d’organi elettrocettori, e che hanno anche funzione

termocettrice, informando dei cambiamenti della temperatura dell'acqua.

Distribuzione delle ampolle di Lorenzini, dei canali sensoriali

e relativa innervazione in una testa di squaloideo

Vescicole del Savi

Altri

organi associati al sistema cefalico della linea laterale sono in alcuni batoidei le vescicole del Savi.

Si tratta di vescicole chiuse, allineate lungo i nervi del sistema della linea

laterale specialmente nella faccia ventrale del "disco" del batoideo e innervate

ciascuna da un proprio ramuscolo nervoso.

Ogni vescicola è piena di un proprio

liquido vischioso, tappezzata da un epitelio in parte sensoriale, e provvista

alla sua base di tre dischi allineati, di cui il centrale più

grande, ciascuno

innervato separatamente, il loro significato funzionale è incerto.

Nel loro

insieme tutte strutture sensoriali cutanee conferisce alla pelle degli Elasmobranchi la capacità di percepire svariatissime stimolazioni dall'ambiente

circostante, estremamente importanti per il comportamento animale e per azioni

riflesse o volontarie.

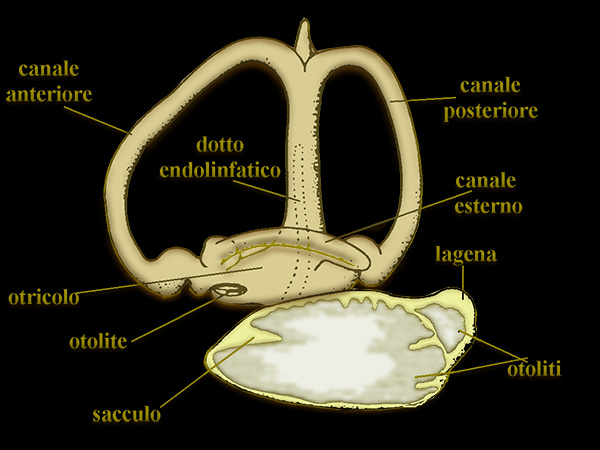

L'Orecchio Interno

L'orecchio interno, o labirinto membranoso, deriva da una vescicola otica

dell'embrione - d’origine ectodermica (placoide uditiva) - piena di un fluido

detto endolinfa ed è compreso nel labirinto cartilagineo scavato nelle

regioni otiche del neurocranio, dove è immerso un altro liquido detto perilinfa.

L'otocisti nell'embrione si compone in una parte più ampia detta tasca

vestibolare e una più piccola detta tasca coclearie fra loro separate da un

restringimento che darà origine al labirinto composto di un utricolo e

un sacculo che un restringimento separa dalla macula della lagena e

di tre canali semicircolari (due verticali perpendicolari tra loro e

l'altro orizzontale).

Le ossa che delimitano la cavità otica sono: il frontale,

il parietale, lo sfenotico, l'opistotico, l'occipitale.

Nei selaci la capsula

otica è contenuta interamente nello spessore della cartilagine.

Particolarità del labirinto

Selaci

I tre canali semicircolari presentano delle disposizioni assai diverse.

Nel genere torpedo i canali verticali sono completamente indipendenti l'uno

dall'altro, ed è nell'anteriore che comunicano le estremità del canale

semicircolare esterno (orizzontale).

In questo tipo di labirinto si possono

distinguere:

a -

una parte anteriore comprendente il canale semicircolare

verticale anteriore, il canale orizzontale e l'otricolo

b

- una parte posteriore con il canale verticale

posteriore e il sacculo.

Presso gli altri selaci i due canali semicircolari verticali si avvicinano al

punto che le loro estremità girate verso la zona interna vengono a contatto tra

loro e sono separate da una membrana (es: leomargus) o possono fondersi insieme

(es:chimera) (che è la condizione comune a tutti i canali semicircolari

verticali dei vertebrati).

In ambedue i modelli di orecchio interno, dalla zona

di congiunzione fra utricolo e sacculo pare un canale verticale mediano: il

dotto linfatico che si apre nello spazio sottomeningeo periencefalico e

all'esterno sulla faccia dorsale del cranio, questi fa comunicare il labirinto

con l'esterno; contiene un fluido gelatinoso in cui si possono osservare delle

particole solide provenienti dall'esterno.

Pesci non selaci

Il labirinto si presenta come nella chimera ma con un canale endolinfatico in

meno; i due rami dei canali semicircolari verticali sono fusi insieme salvo nei

pesci abissali.

Le dimensioni relative dei canali variano da un genere all'altro

sono molto grandi nei mormyrili, cyclopteri.

Il sacculo si separa in due

compartimenti, uno, il più grande, il sacculo p.d. e l'altro la lagena

(questa

è ben delimitata nell'acipenser).

Il sacculo in certi pesci è molto grande da

superare in altezza l'arco superiore dei canali verticali.(gobius niger). Manca

il canale endolinfatico o persiste sotto forma di canale cieco.

Struttura della parete del labirinto

Il rivestimento interno del labirinto è formato da un epitelio pavimentoso

semplice, si ispessisce localmente in alcune tipiche placche sensitive,

esternamente è rivestito da tessuto connettivo fibroso ben vascolarizzato.

Le

cellule sensoriali, nei canali semicircolari, si localizzano nei rigonfiamenti

detti ampolle del tratto di origine dei tre canali, a causa del loro

aspetto e della loro localizzazione sono indicate con i nomi di cresta

ampolliera anteriore, esterna o laterale e posteriore, le altre, più

appiattite sono chiamate macule o papille.

Si ditinguono per la loro

sede, una macula dell'otricolo, una del sacculo e una della

lagena e talora una macula negletta vicino al punto in cui dal

sacculo si passa del canale semicircolare posteriore.

Le creste ampollosi

anteriore ed esterna e la macula dell'otricolo, appartenenti alla parte

anteriore dell'orecchio interno, sono innervate dal ramo anteriore del'VIII°

paio di nervi cranici.

Le macule del sacculo e della lagena, la macula negletta

e la cresta ampollare posteriore sono innervate dal ramo posteriore del medesimo

nervo.

L'epitelio sensitivo di queste strutture, stimolato dai movimenti

dell'endolinfa, informa l'animale della posizione della sua testa nello "spazio"

e dell’entità delle accelerazioni o decelerazioni che si attuano durante il

movimento sia della testa sia di tutto il corpo.

Orecchio interno ed otoliti di Teleosteo ( Perca fluvialis)

L'orecchio interno degli osteoitti ha un sacculo particolarmente sviluppato con

annessa una piccola lagena, che specialmente nei Teleostei spesso contengono otoliti assai

voluminosi, queste caratteristiche concrezioni di natura calcarea si accrescono

per opposizione superficiale in maniera discontinua, perché il loro aumento di

volume di norma si sospende nei mesi invernali.

Osservati in sezione presentano

un’alternanza di cerchi chiari e cerchi scuri attorno ad un nucleo centrale, i

cerchi chiari essendosi deposti in primavera-estate e quelli scuri

estate-autunno (valutazione dell'età).

Il labirinto e il sistema laterale hanno

origine dalla medesima origine embrionale, i rispettivi recettori sensoriali

hanno delle strutture simili o identiche, infatti che nella macula, le creste

del labirinto e nei bottoni del sistema laterale i recettori sensoriali sono

fatti da uno o più fascetti di cellule piriformi, da dove si eleva un ciuffo di

flagelli non contrattili (uno per cellula) incluso in un gel che le da la forma

di cono la cupola. Medesima importanza può esser data alle secrezioni mucose

nell’orecchio interno, la perilinfa e vischiosa, il muco della linea laterale e

del labirinto hanno quasi la medesima composizione (mucoproteine).

Funzioni del sistema laterale

I pesci apprezzano la corrente dell'acqua grazie alla linea laterale, un oggetto

in movimento nell'acqua rompe l'equilibrio del mezzo liquido e produce anche

delle vibrazioni, la rottura dell'equilibrio causa delle correnti che esercitano

delle deboli pressioni sui recettori sensoriali, le vibrazioni meccaniche

agiscono nella medesima maniera ma le variazioni di pressione che essi creano

sono ritmiche che può esser importante per gli stimoli deboli agendo per

sommatoria. Nei canali sottocutanei il cambiamenti di pressione si

trasmetteranno mediati dal muco.

Il sistema tattile

Il tatto, in compartecipazione dell'elettroricezione,

è un senso su cui gli squali fanno affidamento per

percepire la posizione di una preda. Proprio per questo, la

loro superficie corporea è provvista di meccanorecettori,

costituiti da terminazioni nervose libere che, oltre dagli stimoli tattili,

possono essere anche attivati da stimoli nocivi o variazioni di temperatura.

In particolare, al livello della regione superficiale, si

trovano recettori tattili ad adattamento rapido e lento, quali corpuscoli

di Meissner e dischi di Merkel.

I primi hanno la funzione di percepire gli stimoli derivanti da oggetti in

movimento che entrano in contatto con la cute, mentre i secondi sono necessari a

discriminare le caratteristiche stesse dell’oggetto.

In profondità invece, in corrispondenza del derma, sono presenti ulteriori

recettori ad adattamento lento e rapido che sono, rispettivamente, i corpuscoli

di Ruffini e di Pacini. I primi, che non sono lamellari, sono deputati a

percepire lo stiramento della cute mentre i secondi, lamellari, hanno la

funzione di rispondere alle variazioni di velocità degli stimoli.

Il sistema di elettroricezione

Viene

sfruttato in due modi:

- passivamente, misurando il gradiente esterno dell’acqua

che tende a fluire attraverso il campo magnetico terrestre

- attivamente, misurando i gradienti elettrici da loro

prodotti durante il nuoto all’interno del sistema terrestre.

Lo squalo bianco utilizza l’elettroricezione per captare le prede al buio e,

allo stesso tempo, può utilizzare le ampolle per orientarsi nelle grandi

migrazioni sfruttando il campo magnetico terrestre.

Il senso dell'equilibrio

I pesci rispondono ai cambiamenti della posizione del corpo in rapporto alla

direzione della forza di gravità con dei riflessi statici e dei riflessi

dinamici:

a -

I riflessi statici

consistono in delle posizioni

compensatrici degli occhi, della testa, delle pinne, del tronco in riguardo

a dei cambiamenti d'orientamento del pesci in rapporto alla verticale.

b -

I riflessi dinamici - consistono in dei movimenti

con effetto compensatorio che sono provocati da accelerazioni angolari

durante le rotazioni e da accelerazioni lineari durante le traslazioni

lineari, questi sono causati dall'azione subitanea dei muscoli effettori e

differiscono dai riflessi statici per la brevità del loro periodo di

latenza.

Sembra che i riflessi statici siano la risposta all'eccitamento alla macula

dell'utricolo e i riflessi dinamici all'eccitamento delle creste dei canali

semicircolari.

Funzione degli organi otoliti nel senso dell'equilibrio

Questi organi hanno in comune le concrezioni calcaree che possono opprimere lo

strato di muco che circonda i flagelli delle cellule sensoriali.

L'otolita

esercita una duplice stimolazione:

a - preme sempre seguendo la verticale, secondo la gravità,

le cupole sottostanti (funzione statica)

b - a ogni movimento del pesce, l’otolita si sposta sulla

macula e in certi punti ne eccita le cupole secondo certe direzioni

(funzione dinamica)

I movimenti sono cosi percepiti immediatamente dal pendulo a torsione dei canali

semicircolari e dagli organi a otoliti del labirinto. Gli organi a otoliti sono

sensibili anche a vibrazioni sonore (funzione acustica)

Prof. U. Fazzini

Igiene e Sanità animale

Acquacoltura e Ittiopatologia

2004-2005

AA.VV.

|