|

|

Pesci - Altri Organi - Organi di senso

|

|

Chemorecettori

Chemotrasduzione |

I Chemiorecettori fanno parte

delle categorie principali dei ricettori sensoriali, distinti in base al tipo di segnale a cui rispondono

(Nocicettori, Termocettori, Meccanocettori, Recettori elettromagnetici,

e Chemioricettori)

Un chemiorecettore è un recettore sensoriale all'interno di un

organo microscopico, fatto da vasi sanguigni e terminazioni

nervose in grado di rispondere a stimoli chimici, che innesca un

processo sensoriale fra i più primitivi.

Potenziale di ricettore

I potenziali d'azione sono

segnali elettrici che possono viaggiare lungo un fibra nervosa. Quando i recettori sensoriali percepiscono uno stimolo si

ha un cambiamento della permeabilità della loro membrana, determinando

l’apertura di canali ionici e quindi un cambiamento

del potenziale, che una volta superato un determinato valore di soglia

innesca lungo la fibra nervosa un

Potenziale d'azione.

La

frequenza del Potenziale d'azione aumenta in modo direttamente

proporzionale all'ampiezza del Potenziale di recettore, la quale aumenta

in base all'intensità dello stimolo ricevuto. Quest'ultimo incremento è

rapido per gli stimoli deboli e più lento per gli stimoli intensi.

Chemiorecezione

I pesci hanno sistemi chemiosensoriali respiratori, gustativi

e olfattivi che rilevano segnali chimici idrosolubili.

La chemorecezione è la capacità fisiologica

grazie alla quale i pesci rivelano informazioni chimiche presenti

nell'ambiente o nel proprio corpo.

La chemorecezione respiratoria principalmente nelle branchie rileva

cambiamenti nei livelli di ossigeno,

anidride carbonica e ammoniaca.

La chemorecezione gustativa, che coinvolge diversi

geni recettori del gusto, è principalmente coinvolta nell'assaggio

degli alimenti.

Le papille gustative consentono di rilevare sostanze

chimiche per trovare individui con cui accoppiarsi, evitare predatori.

La chemiorecezione olfattiva, che coinvolge tra 15 e 150

geni recettori olfattivi, è coinvolta in

funzioni biologiche come l'approvvigionamento di cibo, il

riconoscimento di pericoli, la discriminazione delle specie, il controllo del

comportamento sociale,

comportamento riproduttivo e migratorio.

L'olfatto percepisce sostanze gassose che raggiungono i recettori olfattivi attraverso l'aria.

Un chemiocettore fondamentale è l'epitelio olfattivo.

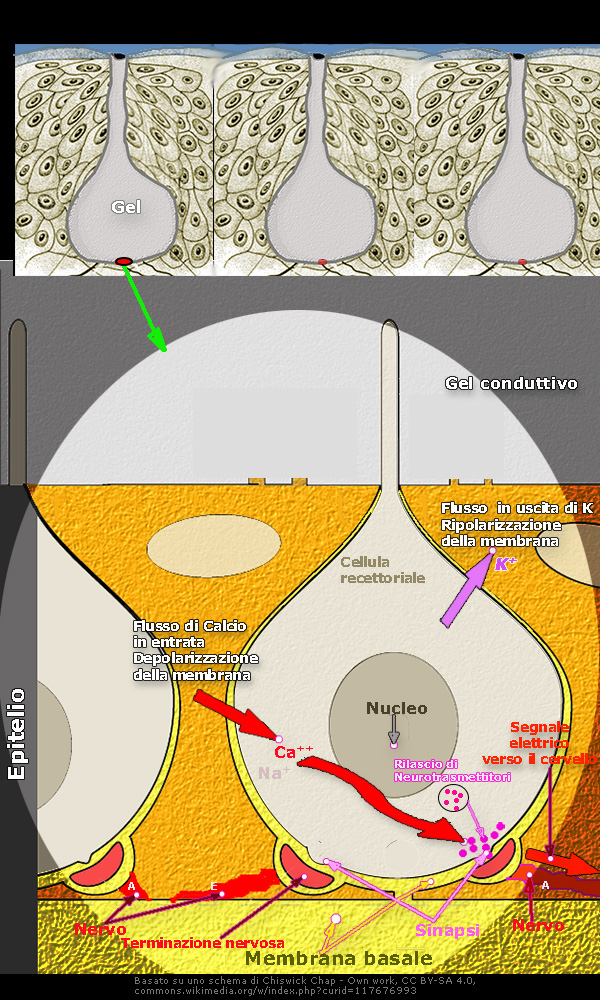

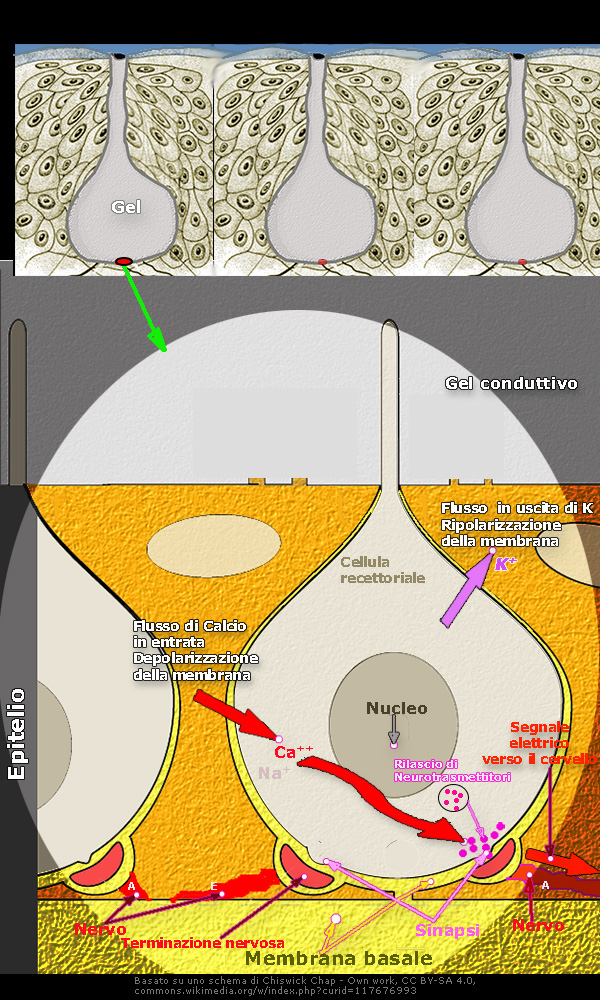

Chemotrasduzione

La chemotrasduzione è un processo attraverso il quale uno stimolo

chimico esterno a una cellula viene convertito in un segnale interno

a essa, ossia in una risposta cellulare.

In particolare, la chemotrasduzione olfattiva e quella gustativa sono processi

attraverso i quali le cellule recettoriali olfattive e gustative

convertono il contatto con specifiche sostanze chimiche in segnale

nervoso: solo le molecole con caratteristiche tali da poter essere

trasdotte dalle cellule recettoriali olfattive o gustative evocano

sensazioni olfattive o gustative.

La chemotrasduzione è effettuata

anche da cellule nocicettive, sensibili a stimoli chimici, che

evocano sensazioni dolorifiche, e da cellule non sensoriali, che

fungono da sensori per molecole quali CO2 o O2, allo scopo di

mantenere sotto controllo le variabili cruciali per la sopravvivenza

dell’organismo.

Ogni senso ha recettori specializzati che convertono stimoli

specifici in segnali elettrici. Questi segnali vengono poi elaborati

dal cervello per creare la percezione del mondo.

Il gusto

Il gusto è il senso che ci permette di percepire

i sapori degli alimenti. I recettori del gusto si trovano

principalmente sulla lingua, ma anche sul palato e in altre parti

della bocca. I recettori del gusto sono organizzati in strutture

chiamate calici gustativi. Ogni calice gustativo contiene da 50 a

100 cellule gustative.

Queste cellule hanno recettori sulla loro

superficie che rispondono a specifiche molecole chimiche presenti

nel cibo.

Per l'uomo, ci sono cinque gusti primari: Dolce, Salato, Acido.

Amaro. Umami (sapore del glutammato, spesso descritto come

"saporito" o "carnoso")

Quando le molecole del cibo si legano ai

recettori sulle cellule gustative, queste cellule generano segnali

elettrici che vengono inviati al cervello attraverso i nervi

gustativi.

Il cervello interpreta questi segnali come sapori.

Le percezioni gustative dei pesci, a livello

buccale, stimolano la contrazione della muscolatura viscerale della

bocca e della faringe, (masticazione, deglutizione, rigetto) la

separazione dei due sensi resta sempre legittima anche se si considera

il sistema gustativo "cutaneo" che ha le medesime vie nervose centrali

del gusto buccale.

Il gusto sembra esser ben

sviluppato in tutte le specie di pesci, anche se in misure diverse

L'olfatto contribuisce

in modo significativo alla nostra percezione del sapore del cibo.

L'olfatto

L'olfatto è il senso che permette di percepire gli

odori.

I recettori olfattivi si trovano nella regione

dell'epitelio olfattivo. L'epitelio olfattivo contiene milioni

di neuroni olfattivi. Questi neuroni hanno ciglia sulla loro

superficie che si estendono nel muco che riveste l'interno del naso.

Le molecole odorose si dissolvono in questo muco e si legano ai

recettori sulle cilia.

Quando una molecola odorosa si lega a un

recettore, il neurone olfattivo genera un segnale elettrico. Questi

segnali vengono inviati direttamente al bulbo olfattivo nel

cervello, e da lì ad altre aree cerebrali coinvolte nella percezione

degli odori e nella memoria.

Nell'uomo, l'olfatto è strettamente legato alla memoria e

alle emozioni. Questo perché le aree del cervello che elaborano gli

odori sono direttamente collegate con il sistema limbico, che è

coinvolto nella memoria e nelle emozioni.

Le percezioni olfattive dei pesci stimolano

soprattutto delle reazioni globali che interessano la muscolatura

somatica, direzione verso la fonte dell'odore o in direzione opposta

(attività di ricerca o di fuga).

Presso i pesci macrosmatici, che vivono nel fango o

nella penombra (anguilla,conger,) l'odorato ha un peso preponderante nel

comportamento della ricerca del cibo; nei pesci che vivono in acque

limpide (trota,perca) l'odorato, anche se fine, non interviene che nello

scatenare le reazioni di allarme.

Infine nei pesci microsmatici la

ricerca del cibo è affidata solo alla vista.

La vista

L'occhio è l'organo sensoriale specializzato nella

ricezione degli stimoli luminosi. La luce entra nell'occhio

attraverso la cornea, una membrana trasparente che protegge l'occhio

e focalizza la luce. Dietro la cornea si trova l'iride, un muscolo

circolare che controlla la quantità di luce che entra nell'occhio

regolando l'apertura della pupilla. La luce passa poi attraverso il

cristallino, una lente biconvessa che mette a fuoco l'immagine sulla

retina. La retina è lo strato più interno dell'occhio ed è composta

da fotorecettori, cellule specializzate che convertono la luce in

segnali elettrici.

Ci sono due tipi di fotorecettori:

● I coni: sono

responsabili della visione a colori e della visione dettagliata in

condizioni di luce intensa. Ci sono tre tipi di coni, ciascuno

sensibile a una diversa lunghezza d'onda della luce (rosso, verde e

blu).

● I bastoncelli: sono responsabili della visione in condizioni

di scarsa luminosità e del rilevamento del movimento. Sono più

sensibili alla luce rispetto ai coni ma non possono distinguere i

colori.

I segnali elettrici generati dai fotorecettori vengono

elaborati da altre cellule della retina e poi trasmessi al cervello

attraverso il nervo ottico. Il cervello interpreta questi segnali

per creare la nostra percezione visiva del mondo.

L'udito

L'orecchio

è l'organo sensoriale responsabile dell'udito e dell'equilibrio.

È

diviso in tre parti:

● Orecchio esterno: comprende il padiglione

auricolare e il canale uditivo. Il padiglione auricolare raccoglie

le onde sonore e le dirige verso il canale uditivo.

● Orecchio

medio: contiene il timpano e tre piccole ossa chiamate ossicini

(martello, incudine e staffa). Le onde sonore fanno vibrare il

timpano, e queste vibrazioni vengono amplificate e trasmesse dagli

ossicini all'orecchio interno.

● Orecchio interno: contiene la

coclea, un organo a forma di chiocciola riempito di liquido.

All'interno della coclea si trova l'organo del Corti, che contiene

le cellule ciliate, i recettori sensoriali dell'udito. Le vibrazioni

sonore fanno muovere il liquido nella coclea, stimolando le cellule

ciliate. Queste cellule convertono le vibrazioni meccaniche in

segnali elettrici che vengono inviati al cervello attraverso il

nervo acustico. Il cervello interpreta questi segnali come suoni.

L'orecchio interno contiene anche il sistema vestibolare,

responsabile del senso dell'equilibrio. Questo sistema è composto da

tre canali semicircolari e due organi otolitici (utricolo e sacculo)

che rilevano i movimenti della testa e la sua posizione rispetto

alla gravità.

Chemoreception in Fishes

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264086.013.333

Published online: 25 March 2021

Integrazioni con AAVV

|