|

|

Pesci - Anatomia - Organi Riproduttivi

|

|

La riproduzione dei pesci |

Le specie si perpetuano grazie alla riproduzione, che è n relazione stretta con i cicli vitali dei pesci.

Nei pesci si possono identificare tre tipi di riproduzione:

-

Bisessuale

E' il più comune, uova e sperma si sviluppano in

femmine e maschi distinti. Gli Osteitti hanno sessi quasi sempre separati e generalmente sono ovipari.

Gli elasmobranchi

hanno sempre sessi separati.

-

Ermafrodita

Lo stesso individuo può avere, contemporaneamente o in tempi diversi, ambedue i sessi

-

Partenogenetica

Lo sviluppo dei nuovi nati, anche molto rara, può avvenire senza fertilizzazione.

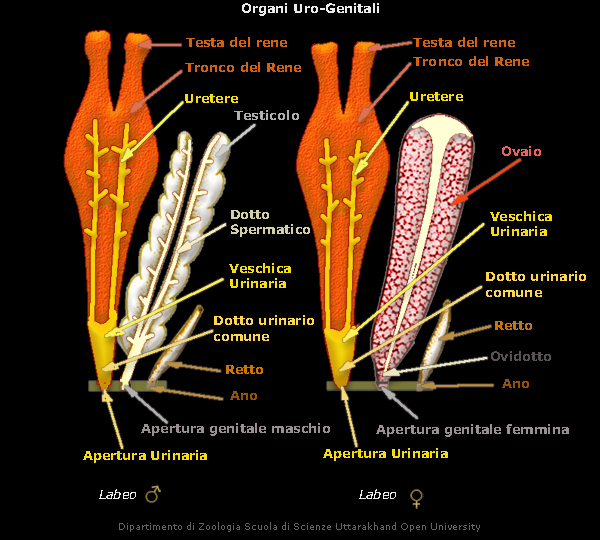

La spermatogenesi

si compie nei follicoli dei testicoli, che sono pari, allungati in

senso longitudinale, normalmente sospesi lungo la parete dorsale della cavità del corpo tramite una membrana mesenterica, e muniti di spermadotti che confluiscono

all'esterno.

Gli spermatozoi si differenziano in testa e in coda e sono dotati di movimento. A basse

temperatura hanno elevata capacità di sopravvivenza. Il peso dei testicoli può arrivare al 12-15% del peso

corporeo.

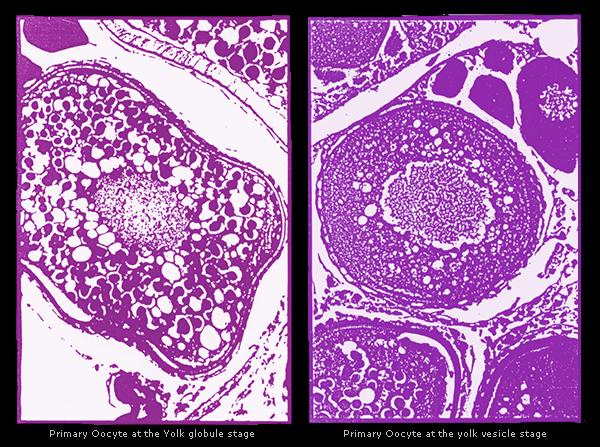

L'ovogenesi

(maturazione delle uova), avviene negli

ovari, i quali sono pari (ma può accadere che si possano fondere fra

loro), sospesi alla volta della cavità del corpo tramite una membrana

mesenterica e posti al disotto della vescica natatoria, se presente.

Le dimensioni delle ovaie, nelle femmine pronte per la deposizione possono essere notevoli e il

loro peso può oltrepassare il 50-60% del peso corporeo.

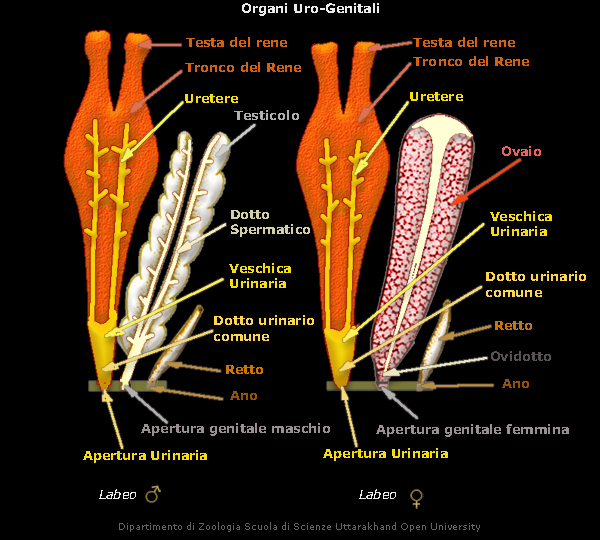

Esiste un'intima connessione tra il sistema escretore e quello

riproduttore. I canali che portano verso l'esterno i prodotti sessuali

sono derivati da porzioni del rene primitivo: l'ovidotto deriva da una parte dell'antico uretere,

mentre il dotto deferente dei maschi si forma da una porzione del mesonefro.

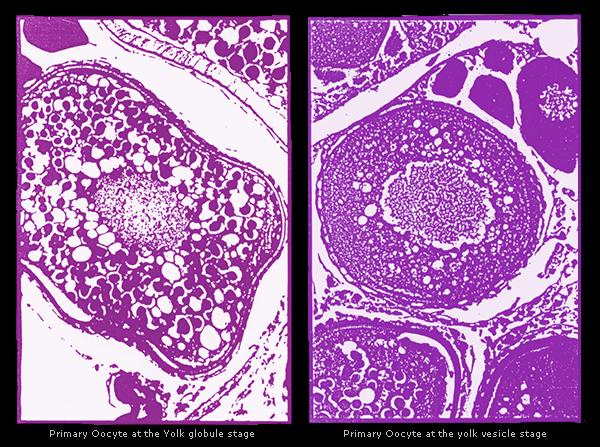

L'uovo maturo è munito di tuorlo nutritivo ricco di grassi.

Il numero di uova prodotto dalla femmina varia in funzione delle

dimensioni, dell'età e della specie e si definisce come

fecondità,

la quale spesso è legata alla possibilità di

sopravvivenza delle uova fecondate e delle larve.

I pesci pelagici che depongono in mare

aperto presentano fecondità elevatissime (decine di milioni di uova per Kg), mentre pesci che

depongono in nidi o praticano cure parentali depongono un numero di uova

molto inferiore.

Le uova sono ricche di vitello (megalecitiche), con un involucro

coriaceo che presenta un foro (micropilo) per la penetrazione

degli spermatozoi, che può essere multipla ma con uno

solo fecondante.

I pesci cartilaginei hanno bassa fecondità, che compensano con una quantità di

riserve alimentari disponibili per singolo embrione; la quantità di uova o embrioni prodotta ogni anno da

un singolo individuo può variare, a secondo della specie, tra una decina fino a qualche

centinaio.

La fecondazione degli ovuli, più frequentemente, è esterna e senza

accoppiamento; in questo caso deve essere abbastanza rapida, perché l'acqua può provocare il rigonfiamento

dell'uovo e la chiusura del micropilo.

In molte specie ovovivipare o vivipare (esempio gli Elasmobranchi,

molti Ateriniformi) la fecondazione avviene internamente tramite

accoppiamento e grazie alla dotazione di organi copulatori nei maschi

che trasferisco gli spermatozoi negli ovidotti delle femmine.

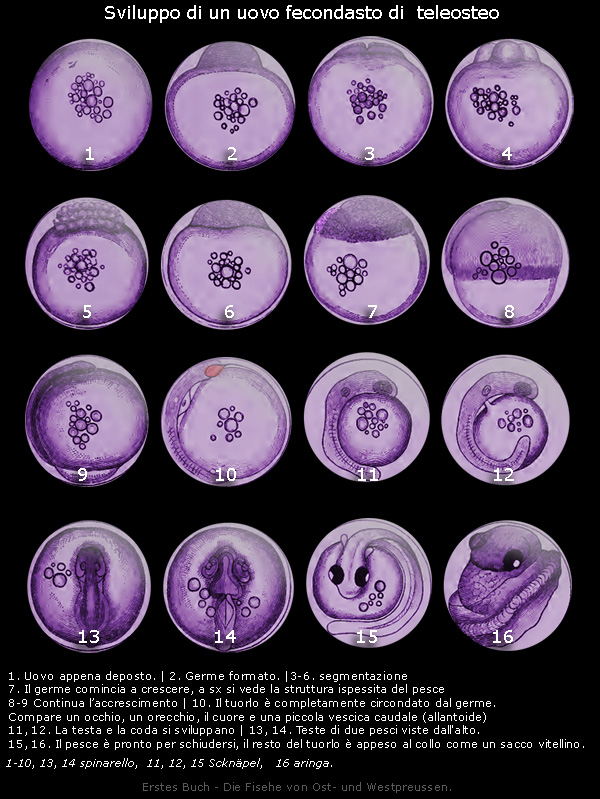

La penetrazione della cellula spermatica all'interno dell'uovo è seguita dalla fertilizzazione, che implica

la fusione del nucleo dell'uovo con quello dello sperma.

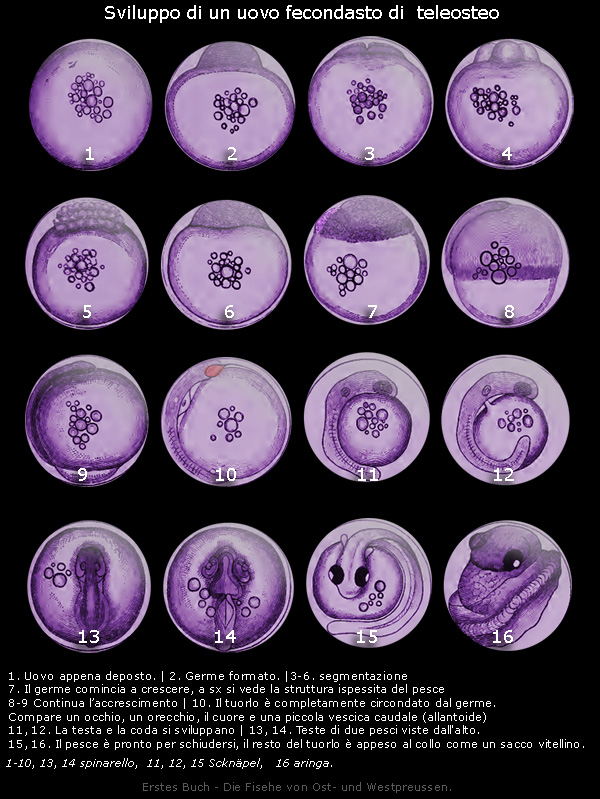

Successivamente comincia la divisione cellulare, che porta alla formazione della blastula, alla gastrulazione, alla

organogenesi, ecc. che per stadi porta alla schiusa larvale.

La differenziazione tra i sessi, specie nel periodo riproduttivo, può rendersi evidente nel

dicromismo sessuale (vedi le livree

nuziali, spesso nei maschi) o nel dimorfismo

(variazioni somatiche, spesso dimensioni del corpo dei maschi, ma a volte anche delle femmine, più accentuate). Non sempre tuttavia

la differenziazione sessuale è molto evidente. In alcuni casi le variazioni possono interessare

solamente l'apertura genitale; in altri casi maschio e femmina non presentano alcun carattere distintivo esterno, nemmeno nell'epoca della riproduzione.

Molte specie possono presentare casi di ermafroditismo sequenziale proterandrico

o proteroginico, con inversione sessuale degli individui giunti a una certa età e dimensione.

La maturità sessuale può avere durate molto diverse.

Alcune specie (esempio Mullus barbatus) iniziano a riprodursi entro la fine del primo anno,

mentre altre specie si riproducono anche dopo i dieci anni di età.

Le specie (Teleostei e Condroitti) che si riproducono più volte nel

corso della loro vita sono chiamate iteropare.

Le specie (depositori totali) che si riproducono generalmente in un solo evento riproduttivo di gruppo a

fine del ciclo vitale, sono chiamate semelpare

(Salmonidi, Scombridi, etc).

Le specie precoci hanno una minore longevità e quindi un tasso di accrescimento delle popolazioni maggiore

rispetto alle specie tardive.

Nelle regioni temperate la riproduzione avviene durante un periodo ben definito dell’anno

(periodo riproduttivo) che può durare alcuni mesi.

In Mediterraneo la maggior parte delle specie si riproduce nei mesi invernali e primaverili,

(condizione in cui si verifica

un'esplosione di fitoplancton, di plancton e di ogni forma di vita di cui i Pesci si nutrono), altre hanno periodi che si prolungano fino ai

mesi estivi con picchi di riproduzione concentrati però in periodi più circoscritti.

Nelle aree tropicali le specie evidenziano periodi riproduttivi generalmente più estesi nel corso dell’anno,

avendo a disposizione una maggiore produzione di fitoplancton e zooplancton. Per diverse specie atlantiche

(aringa, platessa, merluzzo)

si ha il picco riproduttivo nell’arco di pochissimi giorni, variabili di anno in anno.

I Pesci pelagici, per massimizzare la fecondità, depongono una grande quantità di piccole uova planctoniche

(da cui si

originano larve anch’esse planctoniche) e di sperma che vengono abbandonate sulla superficie del mare e rimangono in

balia dei predatori, tanto che solo poche uova si svilupperanno fino a raggiungere lo stadio

adulto. Il galleggiamento delle uova è favorito dalla

presenza di piccole gocce di grasso. Se le uova cadono

verso il fondo aumentano le probabilità di sopravvivenza.

La produzione di grandi quantità di gameti fa fronte all'alto tasso di mortalità e dà alcuni vantaggi, ad es.

mirano a sfuggire ai predatori allontanandosi da essi, a sfruttare l'alta

produttività biologica dell'ambiente pelagico, ad evitare la

competizione alimentare fra avannotti e adulti, a favorire la dispersione dei giovani nell'ambiente con l'obiettivo di colonizzare

nuove aree.

Nei pesci depositori parziali le uova possono

essere rilasciate a gruppi un po' per volta nel corso del periodo riproduttivo.

Per es. le femmine di Gadus morhua emettono ad intervalli di 3 giorni 50.000-250.000 uova per un periodo di circa 50 giorni,

favorendo così la probabilità che almeno un gruppo di uova e larve incontrino condizioni ambientali

vantaggiose per accrescersi.

Negli squali ovovivipari, l'uovo fecondato internamente viene trattenuto all'interno della femmina

senza aderire all'utero, finché non giunge a completo sviluppo per essere espulso.

Nelle specie vivipare l'uovo fecondato viene trattenuto all'interno della femmina, aderendo ad una specie di placenta all'utero, fino a

completo sviluppo dell'embrione, che viene alimentato attraverso la secrezione

di sostanze nutritive che sostituiscono il tuorlo (latte uterino);

l'embrione si può anche sviluppare alimentandosi di altre uova o embrioni

morti o tessuti materni (in alcune specie). La gestazione degli embrioni può durare da 6 mesi a 2 anni, per poi

essere espulsi come individui autosufficienti.

In altri specie di squali, dopo la fecondazione interna, l'ovulo, protetto da capsula cornea,

viene rilasciato sul fondo e variamente ancorato al substrato e si schiuderà nel giro di 2-12 mesi.

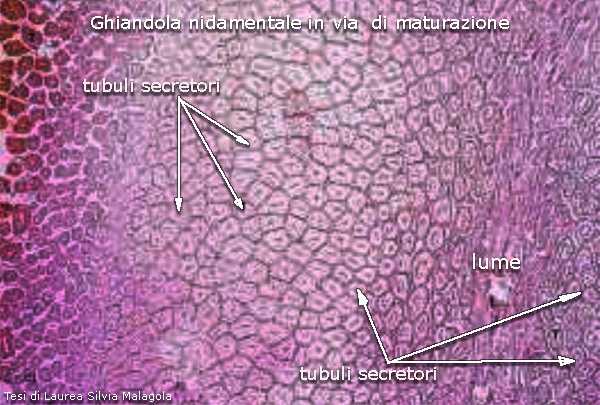

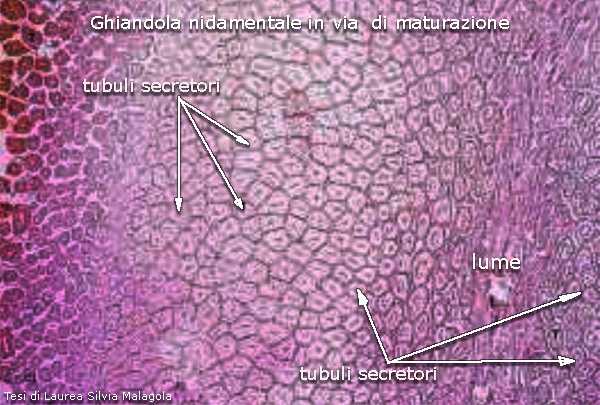

Nei Rajidae la riproduzione, dopo un corteggiamento rituale, comincia con la copula. Durante l’accoppiamento, gli pterigopodi, contenenti il liquido

seminale proveniente dalla papilla urogenitale, vengono inseriti, uno o entrambi, nella cloaca della femmina.

Lo sperma viene conservato negli ovidotti in attesa delle uova da fecondare che discenderanno dall'ovaio. Le

gestazione è ovipara con deposizione di poche uova, piene di vitello, contenute in una capsula

cornea (formate dalla secrezione della ghiandola nidamentale), la cui forma subrettangolare e dotata di appendici

particolari agli angoli è caratteristica per ogni specie. Le espansioni laterali e

le appendici favoriscono l’ancoraggio al substrato, dal momento che le capsule vengono depositate sul fondale marino, su rocce,

tra le alghe o tra coralli. Le uova di solito schiudono dopo un periodo di incubazione,

specifica per ogni specie, che va da 1 a 15 mesi. Alla schiusa non vi sono forme larvali planctoniche, in quanto i nati

assomigliano già agli adulti.

I pesci ossei che depongono poche uova relativamente grandi, da cui si sviluppano larve o giovani ben formati o la viviparità,

si limitano a poche specie.

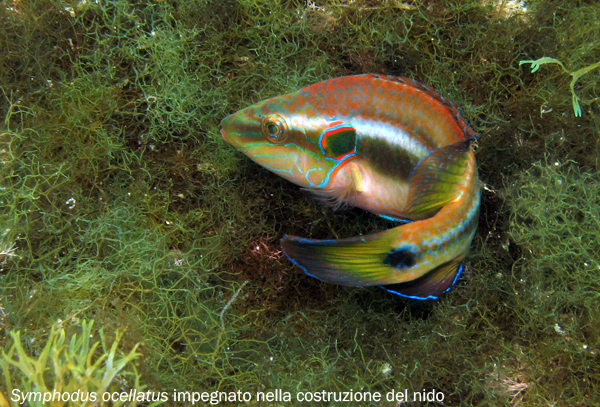

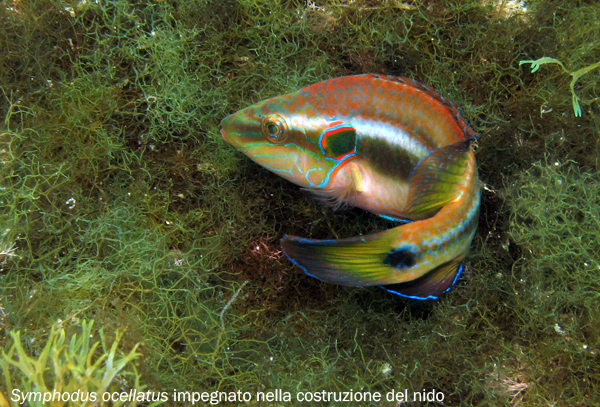

Le specie mediterranee (Centracanthidae, Pomacentridae, Balistidae) che vivono vicino sul fondo depongono e abbandonano uova bentoniche

in appositi giacigli costruiti dai genitori, magari dopo averle fatte aderire con apposite sostanze ai

substrati.

Molte specie, invece, si dedicano alle cure parentali, sorvegliando le uova e proteggendo la

prole nei primi giorni di vita. In alcuni casi le cure parentali nei confronti delle uova

e dei neonati è più spiccata, tanto che l'ippocampo maschio trasporta le uova

in una tasca incubatrice ed altre specie (Tilapia, Re di triglie) tengono in bocca le uova fecondate o gli avannotti.

I tempi di schiusa variano secondo le dimensioni dell'uovo e della temperatura ambientale. Nei mari caldi, piccole uova

schiudono in 24-48 ore; in acqua dolce, le uova di Salvelinus schiudono in una quarantina di giorni a 10-11°C.

Alla schiusa dell'uovo, normalmente si presenta una larva fornita di sacco vitellino ventrale sessile, che viene

assorbito rapidamente. Dopo l'assorbimento del sacco vitellino, la larva è già dotata degli

organi ed istinti necessari per provvedere autonomamente al suo sostentamento.

Le larve pelagiche hanno adattamenti anatomici che favoriscono il galleggiamento,

in particolare sono molto sviluppate le pinne e spesso sono presenti spine e altre strutture che aumentano la superficie del

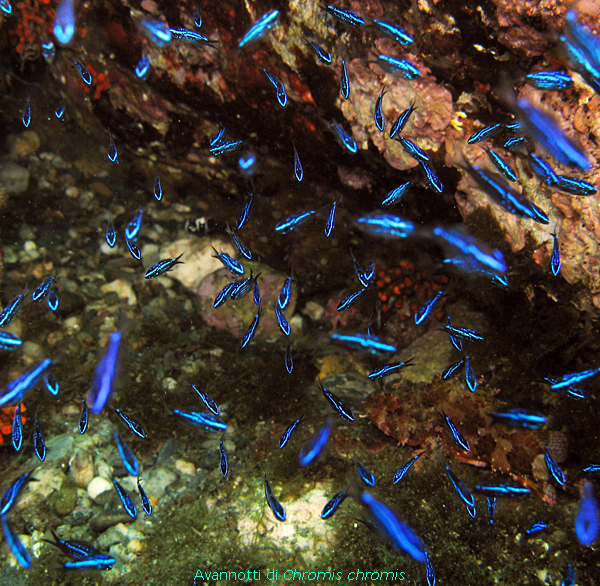

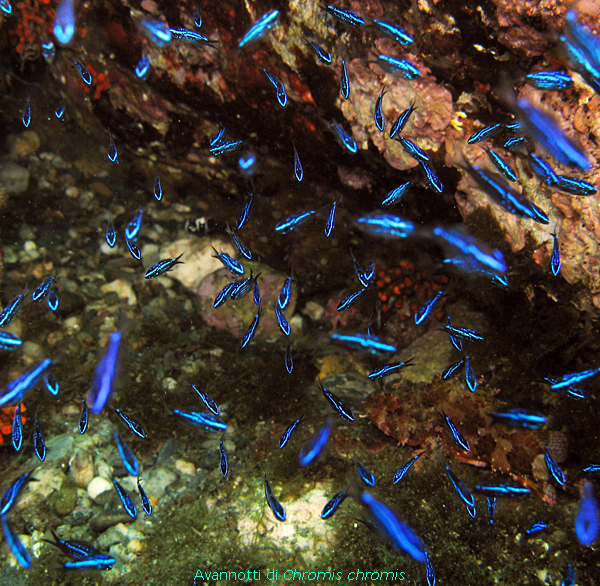

corpo. Successivamente, una serie di cambiamenti fa assumere alla larva l'aspetto dell'adulto (avannotto).

Gli avannotti possono, però, essere molto diversi dall'adulto, come nel caso delle leptocefale delle anguille. Il termine giovanile è più

generico e si riferisce al pesce sessualmente immaturo.

Le aree di riproduzione quasi sempre avvengono con modalità e scelta dei luoghi che

si ripetono per ogni stagione riproduttiva. Così pure capita che larve, avannotti e giovanili finiscano per radunarsi in specifiche aree

che svolgono la funzione di nursey e in cui trovano le condizioni migliori per crescere.

Man mano che crescono i giovani tendono a riunirsi con la popolazione di appartenenza.

Molte specie di Osteitti compiono migrazioni stagionali, a nord in primavera e a sud in autunno, o dal mare aperto verso riva per la

riproduzione, verso banchi o bassifondi; sono possibili anche migrazioni in verticale, dal fondo alla superficie e viceversa, nel corso della

giornata.

Sono possibili migrazioni specifiche al momento della riproduzione: le

specie anadrome migrano dall'acqua salata a

quella dolce per (storioni, salmoni); quelle catadrome da quella dolce alla salata (anguille).

AA.VV

|